1祖传药丸之谜老公全家都有“孝顺狂躁症”,一到三十岁就无条件服从父母。

我发现是祖传药丸作祟时,小叔子正在药里掺致幻蘑菇。

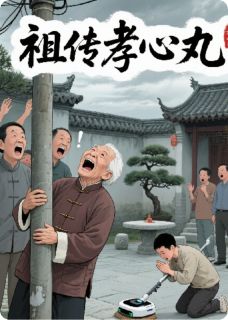

祭祀日全家男人集体发作:公公抱着电线杆喊爹,小叔子给扫地机器人磕头。

我掏出草莓味解药唤醒老公,他掀翻祖宗牌位怒吼:“这老东西早该进垃圾堆了!

”事后他红着眼圈坦白:“药丸有问题我早知道,

可对抗全家太难了...”2家庭冷战的深渊直到看见儿子书包里婆婆塞的“维生素”,

我们才明白战争远未结束。夜,沉得像一块浸透了墨汁的破布,

严严实实地捂住了窗外那点可怜的月光。沈静姝躺在宽大却冰冷的床上,

身旁顾维钧的鼾声如同破旧风箱在耳边扯动,一声声,单调又执拗地钻进她的骨头缝里。

空气里弥漫着新刷乳胶漆的微甜气味,还有一丝若有若无的木材受潮的霉味,

混杂成一种属于新家却毫无暖意的奇特味道。

这耗尽了他们所有心血、还背负着八十万巨债的房子,此刻像个巨大而冰冷的囚笼。

她睁着眼,空洞地望着天花板上模糊的阴影轮廓。每一次呼吸,

胸腔里都像是塞满了湿透又发硬的烂棉花,沉甸甸,堵得她心口发慌,

每一次吸气都牵扯着钝痛。隔壁小房间里,儿子顾念匀细微的呼吸声透过薄薄的墙壁传来,

安稳,纯净,是这片窒息黑暗中唯一的微光。她想起白天,小家伙抱着她的脖子,

温热的小脸贴上来,奶声奶气地央求:“妈妈别生气了,好不好?”那声音像根柔软的刺,

扎得她鼻尖一酸,险些落下泪来。又是这样。为了顾维钧那个无底洞般的“大家庭”。

上次是偷偷摸摸给他那个声称“腿脚不利索”却每天能在牌桌上鏖战八小时的二叔塞钱,

这次,是他那个比他们自己还要“困难”的哥哥顾维钧,

理直气壮地借走了他们阳台上仅剩的、留着封边用的最后几箱瓷砖。

沈静姝不过多问了一句“阳台怎么办”,顾维钧那两道浓眉瞬间就立了起来,

眼神像淬了冰的刀子,狠狠剜向她:“沈静姝!你还有没有点人情味儿?那是我亲哥!

亲哥用你几块破砖头怎么了?跟自家人计较,你寒碜不寒碜?”那吼声,

震得新刷的雪白墙壁都仿佛在嗡嗡作响。自家人?沈静姝闭上眼,指甲深深掐进掌心。

那所谓“自家人”的嘴脸,像走马灯一样在眼前晃。

婆婆永远一副她沈静姝高攀了顾家、占了天大便宜的刻薄相。妯娌顾大嫂那张嘴更是淬了毒,

逢人便编排她“城里**身子金贵,油瓶倒了都不扶,懒骨头托生”。这些闲言碎语,

顾维钧哪次不是充耳不闻?甚至有一次,顾大嫂就在他眼皮子底下阴阳怪气,

他也只是尴尬地别过脸去,半个字都没替她辩解过。他的孝心和兄弟情,

像一道密不透风的墙,将她隔绝在外,任由墙外的冷箭嗖嗖地射向她。

日子就像眼前这浓得化不开的黑夜,沉重得让人喘不过气。五年了,从新婚的羞涩期待,

磨到现在只剩下无尽的疲惫和心灰意冷。离?这个念头像水底的暗礁,

一次次被现实的浪涛拍打出来。眼前这刚装修好、还散发着崭新气息的房子,

就是最大的讽刺。一百万买的,贷了八十万,利息像滚雪球。现在卖?

装修的钱是借的亲戚朋友,房子出手铁定血亏,谁来填这个窟窿?

顾维钧当初拍着胸脯保证“贷款我来还”的豪言壮语犹在耳边,

如今每个月的催款短信却雷打不动地发到她的手机上。他口袋里比脸还干净,

那点工资除了还房贷和应付他那大家子的各种“需求”,还能剩下什么?不离?

沈静姝翻了个身,床垫发出细微的**。

难道后半辈子就要在这无休无止的争吵、憋屈和冷眼中度过?儿子念匀一天天长大,

那双清澈的眼睛,不该只看到父母的冷漠和怨怼。她闭上眼,

顾维钧早上那张脸又浮现出来——胡子拉碴,眼圈红得厉害,

声音嘶哑又带着点可怜的哀求:“静姝…再忍忍,行不行?别离…我…我跟家里说说,

以后少来往…”这话,他说了多少遍了?沈静姝当时只是沉默地搅动着锅里翻滚的面条,

一个字也没接。心早就凉透了,像沉在冰窖里,他那点带着体温的承诺,暖不过来了。

“妈妈!蛋蛋!”儿子欢快的声音打断了厨房里令人窒息的沉默。小念匀扒着厨房的门框,

小脑袋探进来,眼睛亮晶晶地盯着灶台。沈静姝勉强扯出一个笑容,压下心头的酸涩:“好,

妈妈给你煎蛋,两个够不够?”“够!妈妈最好了!”小家伙蹦跳着。

顾维钧像一尊沉默的泥塑,坐在狭小的折叠餐桌旁,

目光有些空洞地落在儿子雀跃的小身影上,又像是穿透了墙壁,不知落在何处。

他面前的汤面早已失去了热气,凝成了一团。沈静姝把金黄的煎蛋放在儿子的小碗里,

又默默地把另一个推到他面前。他这才像被惊醒般,动了动,拿起筷子,

却只是戳着碗里的面条,那煎蛋金黄诱人,他却仿佛视而不见。一顿饭吃得味同嚼蜡。

碗筷堆在水池里,沈静姝暂时不想去碰。她走到客厅的小窗边,推开一条缝,

潮湿闷热的空气夹杂着楼下绿化带里青草和泥土的气息涌进来,黏腻地贴在皮肤上。窗台上,

放着儿子念匀前几天在幼儿园画的一幅“全家福”。蜡笔涂得歪歪扭扭,

三个火柴人手拉着手,笑得嘴巴咧到耳朵根,背景是大团大团刺眼的红色和黄色,

像燃烧的太阳。沈静姝伸出手指,轻轻拂过那粗糙的纸面,指尖传来蜡笔特有的油润感。

心里那盘棋,黑白子绞杀得难分难解,无论怎么落子,都指向一片混沌的死局。

日子在一种刻意维持的、薄冰般的平静中滑过几天。顾维钧似乎真的收敛了些,下班回来时,

破天荒地拎了一小盒新鲜的草莓。红艳艳的果子,

在惨白的节能灯下像一颗颗凝固的小小心脏。他默默地把草莓洗好,

放在沈静姝面前的茶几上,自己则拿起吸尘器,笨拙地在客厅里推拉起来。

轰隆的噪音填补了沉默的尴尬。3廿孝丹的阴影沈静姝看着那些草莓,

心里说不出是什么滋味。她知道他想弥补,可这点带着讨好意味的“好”,

像投入深潭的石子,只激起一点微澜,便迅速沉没在冰冷的水底。他手机屏幕亮起时,

她眼角余光瞥见那个熟悉的、来自老家小叔子顾维铭的来电显示名字一闪而过,

顾维钧立刻像被烫到一样,抓起手机快步闪进了阳台。隔着玻璃推拉门,

只能看到他模糊的背影,微微佝偻着,指手画脚,神情激动,声音压得很低,

却透着一股不容置疑的焦躁。那背影,透着一股沈静姝无法理解的沉重和…狂热?

仿佛电话那头不是兄弟,而是某种必须立刻遵从的神谕。

沈静姝心口那团烂棉花堵得更厉害了。她起身,走进主卧,

想整理一下堆在飘窗角落的、装修时剩下的几包腻子粉和零星工具。新家刚刚落成,

犄角旮旯里还藏着许多被忽略的混乱。飘窗下的暖气片后面,光线昏暗,

积着一层薄薄的灰尘和几颗不知何时滚进去的小螺丝钉。她蹲下身,伸手进去摸索,

想把里面的杂物清出来。指尖忽然触到一个冰凉坚硬、带着弧度的东西。不是螺丝钉。

她用力抠了抠,一个沾满灰尘的小瓷瓶被她勾了出来。瓶子很小,比拇指大不了多少,

圆肚细颈,样式古旧得像是从哪个老电影的道具箱里掉出来的。瓶身是浑浊的土黄色,

上面覆盖着一层厚厚的灰垢。沈静姝皱着眉,抽了张纸巾,用力擦拭。灰尘簌簌落下,

瓶身显露出原本的釉色,底部有几个模糊的、深褐色的阴刻小字露了出来。她的手指顿住了。

指尖下的触感变得异常清晰。那字是:廿四孝丹。心脏毫无预兆地剧烈一跳,

像是被什么东西狠狠攥了一下。廿四孝?

那套被当成美德典范、实则充满愚孝糟粕的老古董故事?怎么会刻在这种地方?

一股难以言喻的凉气顺着脊椎悄然爬升。她下意识地看向瓶口。瓶塞早已不见,瓶身倾斜,

从里面滚出半颗指甲盖大小、表面覆盖着灰绿色霉斑的蜡封药丸,落在她掌心。

一股极其古怪的气味瞬间弥散开来——浓烈到刺鼻的陈年中药味里,

糅杂着一丝难以忽略的、类似某种动物排泄物的腥臊气,

还有一种…若有若无的、甜腻得发齁的诡异香气。几种味道混合在一起,

形成一种令人作呕的、腐朽而危险的气息,霸道地钻进她的鼻腔。

这味道…沈静姝胃里一阵翻滚。她猛地想起顾维钧身上偶尔沾染的、难以名状的古怪气味。

他曾含糊地说是“老家带来的草药香包”,她当时只觉难闻,并未深究。此刻,

这瓶子和药丸散发出的气味,与记忆中的片段瞬间重合!

她捏着那半颗霉变的药丸和冰冷的瓷瓶,指尖不受控制地微微发颤。

这东**在暖气片后面多久了?是顾维钧藏的吗?

“廿四孝丹”……这名字透着一股令人不安的邪性。她几乎是踉跄着冲到书桌前,

一把抓起自己的手机,指尖因为莫名的紧张而有些僵硬,

在搜索框里飞快地输入“廿四孝丹”。屏幕亮起,光映在她骤然睁大的瞳孔里。

搜索结果寥寥无几,大多指向一些荒诞不经的民间野史传说。

其中一条不起眼的论坛帖子标题,像烧红的烙铁烫进她的眼睛:《顾氏秘药?

传说中的“孝心丸”与“廿四孝丹”》。她点进去,帖子内容语焉不详,

带着浓重的道听途说色彩:“……祖传秘方,传子不传女…据说顾氏一脉男丁,

年满三十必服此丹…服后孝心炽烈,唯父母之命是从,

几近疯魔…古方需以童子晨溺为引送服,腥臊难当…近代或已改良?……效力可怖,

疑含异药,能乱人心智……”童子晨溺?腥臊味!沈静姝的心跳得像擂鼓。

顾维钧刚过三十岁生日不久!他那些令人匪夷所思的“孝顺”行为,

他对父母兄弟无条件的、近乎自毁的维护,难道……不是本性,而是因为这鬼东西?!

寒意如同冰冷的藤蔓,瞬间缠绕全身。她猛地回头看向客厅。顾维钧刚挂掉电话,

正推开阳台门走进来。客厅顶灯的光线落在他脸上,

沈静姝的心骤然抽紧——他额角渗着一层细密的汗珠,眼神似乎有些涣散,

带着一种不正常的亢奋余烬,嘴角却神经质地微微抽动着,

像是在极力克制某种即将喷薄而出的激烈情绪。这绝不是他平时工作劳累后的疲惫状态!

“维钧?”沈静姝试探地叫了一声,声音干涩。顾维钧像是被吓了一跳,猛地抬头看向她,

眼神聚焦的刹那带着一丝茫然和惊悸,随即迅速被一种强装的、疲惫的正常所覆盖。“嗯?

怎么了?”他含糊地应着,抬手用力抹了一把脸,试图抹去那些不合时宜的汗水和表情,

“刚…刚接了个电话,有点累。”沈静姝紧紧攥着口袋里那个冰凉的小瓷瓶和半颗霉丸,

指甲几乎要嵌进掌心。她看着他强装无事却掩饰不住眼底那丝狂乱余波的样子,

一股巨大的恐惧和冰冷的愤怒交织着,在她心底疯狂滋长。她几乎可以肯定,

那帖子里的鬼话,恐怕有几分是真的!这念头像毒蛇一样噬咬着她。必须找到更多证据!

必须弄明白这鬼东西到底是什么!4致幻蘑菇的阴谋第二天,

沈静姝把孩子托付给信得过的邻居,一头扎进了市图书馆尘封的故纸堆里。

空气里弥漫着旧纸张和油墨特有的、带着微尘的干燥气味。她穿梭在高大的书架迷宫之间,

指尖划过一排排蒙尘的书脊,

寻找着任何可能相关的蛛丝马迹——地方志、药典异闻、旧时民俗杂记。

时间在枯燥的翻阅中流逝,窗外天色由明亮的白转为暮色沉沉的灰蓝。就在她腰酸背痛,

几乎要放弃时,一本纸张泛黄发脆、线装脱落的《南淮旧闻录》中,

一行褪色的蝇头小楷攫住了她的目光:“……城西顾氏,累世居焉。其族有奇俗,

男丁冠礼后,必于而立之年服‘廿四孝丹’…丹方诡秘,主材莫辨,佐以虎狼之药,

辅以…(此处字迹漫漶不清)…服之,孝念如焚,六亲不认,唯高堂之命是从,

状若疯癫……然药性酷烈,损神折寿……曾闻顾氏先人,

有服丹后呕血而亡者……”“损神折寿”四个字,像冰锥刺进沈静姝的心窝!

她手指颤抖着抚过那模糊的字迹,眼前仿佛浮现出顾维钧日渐憔悴的脸和眼底驱不散的疲惫。

不是错觉!都是这鬼东西害的!就在她心神剧震之际,手机屏幕无声地亮起。

是顾维钧发来的微信,文字简短却带着一种不容置疑的急切:“静姝,老家来电话,

下周三是爷爷的‘阴寿’,爸说必须全家男丁都回去,大祭!祠堂翻修好了,

点名要我回去主持上梁!你…你跟念匀在家吧。”阴寿?祠堂翻修?上梁?沈静姝盯着屏幕,

一股寒意从脚底直冲天灵盖。顾家那个阴森破败的老祠堂翻修,顾维钧上次提过,

那笔不小的“赞助费”还是他偷偷从装修借款里挪出去的!现在,

还要他回去主持这种劳心费力又花钱的“大事”?

这分明是那“孝心丸”药力发作的巅峰时刻!一股冰冷的愤怒和决绝猛地攥住了她。不行!

绝不能让他回去!她必须在那之前找到办法!她猛地合上那本沉重的旧书,

书页掀起的气流卷起细微的尘埃,在昏暗的光线下飞舞。

一个念头闪电般劈入脑海——小叔子顾维铭!他是顾家这一代唯一的“读书人”,学化学的,

在省城药研所工作。那所谓的“改良版”药丸,会不会经他的手?沈静姝没有丝毫犹豫,

立刻在手机上订了一张最早班次去省城的高铁票。指尖在冰冷的屏幕上划过,

带着一种孤注一掷的决然。省城药研所坐落在城市新区,

巨大的玻璃幕墙在午后的阳光下反射着刺眼的白光,充满了冰冷的现代感,

与顾家老宅的阴郁陈旧截然不同。沈静姝戴着遮阳帽和大墨镜,像个普通访客,

在马路对面的咖啡馆二楼临窗位置坐下,点了一杯冰美式,

目光死死锁住研究所大楼的侧门出口。咖啡的苦涩在舌尖蔓延,却压不住心头的焦灼。

时间一分一秒过去。下午五点刚过,一个熟悉的身影出现在侧门。正是小叔子顾维铭!

他穿着研究所的白色工作服,头发有些凌乱,脸上带着一种过度专注后的疲惫,

手里还提着一个研究所常见的银色低温保存箱。他左右张望了一下,

快步走向路边停着的一辆黑色轿车。沈静姝的心提到了嗓子眼。她迅速压低帽檐,抓起手袋,

小跑着下楼,远远地跟了上去。黑色轿车穿过繁华的市区,七拐八绕,

最终驶入了城市边缘一片待拆迁的老旧厂区。

这里弥漫着铁锈、废弃机油和尘埃混合的颓败气息。

轿车在一栋爬满藤蔓、窗户破碎的红砖小楼前停下。顾维铭拎着箱子,警惕地看了看四周,

迅速闪身进了楼。沈静姝躲在几十米外一堵断墙的阴影里,心脏狂跳。

她小心翼翼地靠近那栋危楼,绕到侧面一个塌了一半的窗户下。里面传来隐约的声响。

她屏住呼吸,踮起脚尖,透过蒙尘的玻璃和墙体的裂缝向内窥视。里面是个废弃的小实验室!

几张蒙尘的桌子上散乱地放着天平、烧杯、酒精灯和一些她不认识的仪器。

顾维铭背对着窗户,正小心翼翼地从那个银色低温箱里取出一个透明密封袋,

里面装着几朵颜色鲜艳得诡异的蘑菇——伞盖是妖异的紫红色,伞柄却是刺眼的亮黄色!

他熟练地将其中一朵碾碎,粉末倒入一个烧杯里,杯底似乎已经有一些深褐色的粉末。接着,

他又拿出一个小小的棕色玻璃瓶,标签上写着“溶剂X”,小心地滴了几滴进去。

粉末迅速溶解,变成一种粘稠的、散发着诡异荧光绿的糊状物。“改良?哼!

”顾维铭低哑的声音带着一种压抑的兴奋和刻毒,在空旷的废屋里清晰地传来,

“老东西们不是喜欢听话的狗吗?加了‘天堂蓝’(一种强效致幻蘑菇)的料,

够你们爽翻天!看你们还怎么倚老卖老!大哥…哼,让你也尝尝身不由己的滋味!

”他发出几声令人毛骨悚然的低笑,用一根玻璃棒仔细地搅拌着那团荧光绿的糊状物。

沈静姝只觉得一股寒气从脚底板直冲头顶,头皮阵阵发麻!致幻蘑菇!

他在给顾家男人吃的祖传“孝心丸”里掺致幻蘑菇!难怪顾维钧最近的状态越来越诡异!

这疯子是想让所有顾家男人在幻觉中彻底疯掉!她死死捂住自己的嘴,才没让惊叫溢出喉咙。

必须拿到证据!她颤抖着手,拿出手机,调成静音,

对着里面那个搅拌着绿色毒物的疯狂身影,还有桌子上那袋妖异的蘑菇,连续按下了拍摄键。

冰冷的手机外壳贴着她汗湿的手心。5草莓醒神露的诞生回到南淮市,

沈静姝的心沉得如同灌满了铅。手机里那段**的视频和图书馆查到的记载,

像两块烧红的烙铁,灼烧着她的神经。小叔子顾维铭那张在昏暗光线下因疯狂而扭曲的脸,

搅拌着荧光绿毒物时发出的低笑,

还有那袋颜色妖异如毒蛇的蘑菇……画面不断在脑海中闪回。顾维钧,她的丈夫,

她孩子的父亲,连同顾家所有成年男丁,都被这丧心病狂的“改良”当成了祭品!

距离顾家老宅的祭祀日,只有不到三天了。恐惧像冰冷的藤蔓缠绕心脏,越收越紧。

她把自己反锁在书房里,台灯的光晕照亮桌面上摊开的资料:打印的**照片,