第一章:现代火锅店嘉陵江与长江交汇的半岛灯火,把山城夜空烫出一片赤红。

雾气从江面升上来,像打翻的麻辣火锅底料,翻滚着花椒与辣椒的气味。

解放碑背后那条不足三米宽的老街,被霓虹灯切成五彩的碎片。下午五点刚过,

各家馆子就迫不及待地拉开铁闸门,把音响、灯箱、炭火、吆喝一股脑儿推到街心。

最显眼的是街角那块“红梅火锅”大招牌——红漆木板,金漆行书,灯管沿着字形盘绕,

夜里一亮,像一条通体燃烧的金龙。招牌下悬着两串干辣椒,风一吹,沙沙作响,

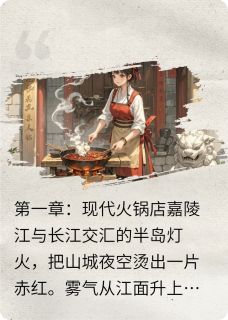

替老板娘李红梅提前招呼客人。李红梅今年三十出头,身量高挑,

一米七二的个子在重庆女人里算“鹤立鸡群”。她并非传统意义上的美人,眉峰略粗,

鼻梁挺直,唇色常年被花椒麻得通红,可一笑便露出两颗虎牙,带着江湖儿女的爽利。

她习惯把头发扎成马尾,系一条暗红围裙,腰间插着一把长柄铁勺,像侠客挂剑,

随时能杀入锅阵。她手上的皮肤因常年接触辣椒和热油,比一般姑娘粗糙,

却异常灵巧:抓一把花椒,指尖一捻,便知果皮厚薄;拈一片毛肚,两秒抖腕,

就能估出火候。老街坊说,红梅那双“火锅手”比温度计还准。下午四点半,

店里只有伙计小张在擦桌子。小张是渝北农村人,二十出头,身板瘦却力气大。

他把一次性桌布抖得像面旗帜,再啪地铺平,动作行云流水。小张喊红梅“姐”,

其实与她无亲无故,只因三年前他揣着三百块钱来主城打工,饿晕在红梅火锅店门口,

红梅用一碗微辣鸭血把他唤醒,从此他便留下端盘子、杀鳝鱼、剁糍粑海椒,一句怨言都无。

店里还有墩子刘师傅、收银小妹阿霜,一共四人,却能把四十张桌子转得滴溜溜。五点半,

第一波食客进门。老客魏大爷拄着拐杖,提溜着鸟笼,一进门就嚷:“红梅,

今天牛油少放点,医生说我血脂高。”红梅在厨房窗口探头回一句:“魏大爷,

我给您单独熬锅菌汤,保准香得你鸟儿都唱川剧。”众人哄笑。魏大爷的鸟儿扑棱翅膀,

当真“啾啾”两声,像在捧场。六点,人潮汹涌。厨房门口那口双耳铸铁锅已烧得通红,

牛油在锅底翻滚,泡如珍珠;郫县豆瓣、永川豆豉、汉源花椒、石柱红辣椒次第下锅。

李红梅站在灶台前,长柄勺一翻一搅,汤面便掀起红浪。香料被热油逼出香味,先麻后辣,

再窜出一股回甜,像川江号子的高腔,一波三折。她不时用食指蘸汤,放在舌尖轻点,

眉心微蹙,再撒少许冰糖或盐——那神情像在调一炉仙丹。小张端着塑料筐穿梭,

筐里嫩牛肉片成两毫米厚,裹一层蛋清,粉亮;鲜鹅肠剪成一指长,用井水漂得脆生。

每桌中间挖空的铁锅咕嘟咕嘟,红油翻滚,像微型嘉陵江。食客们一边往锅里涮黄喉,

一边高声划拳,“四季财”“五魁首”震得玻璃嗡嗡响。红梅抽空从厨房探出头,

冲一桌外地游客喊:“毛肚七上八下,莫煮老啦!”游客齐刷刷拿手机计时,像做化学实验。

七点,店里排到六十七号。街对面“夜啤酒”摊的霓虹灯开始打闪,

卖唱歌手抱着吉他唱《成都》,被红梅店里冲出的麻辣味呛得直咳嗽。厨房后门敞开,

刘师傅蹲在地上杀鳝鱼,手起刀落,剔骨去头,鳝段还在案板上扭。后门正临嘉陵江崖,

江风卷着水汽扑进来,与厨房里的热浪相遇,凝成细雾,把灯影晕成一团团毛边。红梅抬头,

看见雾气中自己的影子被拉得很长,像古装戏里的水袖。八点半,

最热闹的一桌来了——一群穿冲锋衣的背包客,七男三女,背着一人高的登山包,

脸被晒成古铜色。领队操着广东普通话:“老板娘,我们要最辣!可以辣哭的那种!

”红梅笑骂:“辣哭不负责医药费。”她转身进厨房,从冰柜深处掏出一只密封陶罐,揭盖,

里面是她去年封存的“地狱级糍粑辣椒”。小张看得直咽口水:“姐,你真要请他们吃这个?

上次刘师傅尝一口,胃疼了三天。”红梅挑眉:“人家千里迢迢来吃重庆味,

不能让重庆丢脸。”新锅端上桌,背包客们先是豪气冲天,十秒后集体变脸,

一口冰啤一口毛肚仍挡不住辣意,眼泪鼻涕齐飞。领队哭着竖大拇指:“正……宗!

”全店爆笑。红梅递过去一壶老鹰茶:“解辣。”背包客们灌得咕咚咕咚,

像一群沙漠里冲出的骆驼。九点,厨房库存告急。红梅抄起对讲机:“阿霜,

去隔壁借五十斤鸭肠,明天还她双倍。”阿霜踩着高跟鞋飞奔而去。

红梅又吩咐小张:“把剩下的黄喉切薄点,装盘垫高,显得多。”小张嘿嘿笑:“姐,

你这叫‘望梅止渴’。”红梅用勺子敲他帽檐:“读书少就别乱用成语。”十点,食客渐稀。

红梅终于得空,端一碗小面蹲在店门口台阶上。台阶被岁月磨得油亮,

映出她疲惫却满足的脸。街灯把她的影子投在斑驳的墙砖上,像一幅老重庆黑白照片。

对门茶馆的老周摇着蒲扇过来:“红梅,又忙到这时候?你一个女人家,何苦这么拼?

”红梅吸溜一口面,辣得嘶嘶吐气:“周叔,我不拼,哪有钱给店里换新风系统?

你看这些娃儿,吃我一口火锅,辣得眼泪鼻涕,我心里安逸。”老周叹气,

递给她一把新摘的薄荷:“清火。”十一点,最后一批客人离席。小张拿拖把拖地,

阿霜数钱,刘师傅把剩下的牛油凝成块,装进塑料桶。红梅检查明天要用的花椒,

抓起一把在灯下看:果皮油囊饱满,像一粒粒微型灯泡。她满意地点头,把花椒倒进簸箕,

忽然觉得指尖一阵刺痛——原来是被闪电形裂纹的瓷碗划了道口子。血珠渗出,红得耀眼。

她随手扯一张餐巾纸按住,没当回事。十一点半,打烊。卷帘门哗啦啦落下,

隔绝了街外的喧嚣。红梅把最后一桶垃圾提到后巷,抬头看天。重庆的夜没有星星,

只有江对岸高楼的灯带在雾中闪,像一锅煮开的红油。她深吸一口潮湿的空气,

忽然想起母亲生前说的话:“红梅啊,你这锅汤里煮的不是辣椒,是命。”那时她不懂,

如今懂了——每一粒花椒、每一片辣椒,都浸着她的汗水和心血。回店里,她关灯锁门,

背包里装上几包火锅底料,准备回家给父亲煮宵夜。父亲患肺气肿,医生不让吃辣,

她就用牛骨熬清汤,只放一点点自家做的菌菇酱。走出老街口,她习惯性回头望一眼招牌,

灯管坏了半边,“梅”字只剩一条金线,在夜色中像未写完的笔画。她笑笑,

明天得叫人来修。夜已深,嘉陵江上传来汽笛声,低回悠长,像谁在江心拉二胡。

红梅把外套裹紧,高跟鞋踩在青石板路上,哒哒作响。她不知道,此刻在遥远的时空深处,

一道闪电正悄悄撕开裂缝,等待把她带往六百年前的金陵。她的围裙口袋里,

一张写着“秘制火锅配方”的油渍纸条,被江风吹得微微颤动,

仿佛预感到自己即将在另一个朝代掀起更大的麻辣风暴。

初到明朝李红梅醒来时,鼻尖先撞上了一股冷雾,像有人掀开锅盖把蒸汽全灌进她天灵盖。

她猛地坐起,后脑勺却磕在硬木板上,“咚”地一声,疼得她眼泪直流。“这……哪儿啊?

”她眯眼四顾,发现自己蜷在一辆吱呀作响的木轮车里,车板上只铺了一层干草,缝里透风。

草上除她以外,还有半袋糙米、两只咯咯发抖的母鸡,以及一只缺了口的瓦罐。

瓦罐里残着一点清水,映着灰白天光——天竟已亮了。木轮车停在一座土墙围子外,

墙头爬着枯黄的藤蔓,墙根蹲着三五个穿短打的男人。他们腰间束布,头顶方巾,脚蹬草履,

打扮像极了电视剧里的“明朝群演”。

最扎眼的是他们手里的家伙:长矛、朴刀、锈迹斑斑的铁尺,

寒光里透着一股子不友好的味道。“又一个流民?”一个沙哑嗓子飘过来。

李红梅下意识去摸手机,却摸到一块硬邦邦的铜片——那是她围裙口袋里原本放零钱的地方,

如今只剩一块刻有“洪武通宝”的铜钱。她脑子嗡的一声:洪武?朱元璋?明朝?

“小娘子醒了。”一个满脸横肉的捕快踱到车前,手里铁尺“当啷”敲了敲车轮。捕快姓马,

是本地巡检司的小头目,昨夜带队巡夜,在破庙捡到昏倒的红梅。

马捕快见她衣饰怪异——短围裙、牛仔裤、运动鞋——便认定是“夷人细作”,

打算押回镇上细细拷问。李红梅强作镇定,清了清嗓子:“这位差爷,我不是细作,

我是良民……呃,良家女子,昨夜走山路遭了劫匪,逃命迷了路。

”她尽量把重庆口音憋回喉咙,换成古装剧腔调,可尾音还是冒出川味儿的“儿化”。

马捕快眉头一拧:“良家女子穿露踝裤?鞋头还绣小钩子?”周围几个乡勇哈哈大笑。

李红梅低头一瞅,自己那双**版“NIKEAIR”在明朝泥土里沾满黄泥,

鞋侧小勾子像挑衅似的闪闪发亮。“押回巡检司!”马捕快一挥手。木轮车再度吱呀前行。

土路坑洼,车轮每转一次,李红梅的脊椎就被颠得生疼。她悄悄用指甲掐自己大腿——疼,

不是梦。沿途所见更坐实了她的恐惧:田野里种的不是稻麦,

而是一种叫“占城稻”的早秧;农人腰间插的是竹筒水车,而非塑料喷雾器;远处炊烟袅袅,

竟无一根电线。她脑子里飞快过着“穿越攻略”:先保命,再弄钱,然后找传送门?

可攻略里没写明朝巡检司大牢长啥样。……巡检司设在镇口一座旧祠堂里。

祠堂门口两只石狮子缺了脑袋,门楣上“威震四夷”的漆金匾被岁月啃得只剩“四夷”二字。

李红梅被推进去时,一股霉湿的稻草味扑面而来,混着血腥、汗臭与尿骚,

熏得她胃里翻江倒海。牢房不大,三面土墙,一面木栅。栅外一张粗木案,