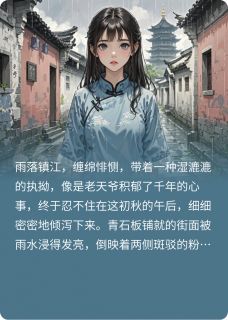

雨落镇江,缠绵悱恻,带着一种湿漉漉的执拗,像是老天爷积郁了千年的心事,

终于忍不住在这初秋的午后,细细密密地倾泻下来。青石板铺就的街面被雨水浸得发亮,

倒映着两侧斑驳的粉墙黛瓦,也倒映着灰蒙蒙、沉甸甸的天。

空气里弥漫着一种复杂的、潮湿的气味,水腥气、苔藓的微凉、若有若无的草木清气,

还有一丝极淡却异常固执的、独特的酸香——那是镇江的呼吸,

是恒顺酱园陈年老醋在无数个雨季里悄悄散逸出的魂魄,

它早已渗透进这座城市的每一块砖石,每一寸土地,成了风骨的一部分。我撑着伞,

在深巷中穿行。水珠顺着伞骨滑落,在脚边溅起细小的水花。西津渡口传来的模糊汽笛声,

被这无边的雨幕揉碎了,只剩下一点遥远的、沉闷的余音。巷子狭窄而曲折,

两侧的旧式民居高高低低地挤挨着,木质的门扉紧闭,只留下湿漉漉的门环在雨声中沉默。

雨水顺着古老的瓦当滴落,在檐下敲打出单调而清晰的节奏,嗒,嗒,嗒,

仿佛在耐心地数着流逝的时光。巷子深处,一个急弯。我下意识加快了脚步,

想尽快穿过这幽深的雨巷。就在拐角处,视线被雨水模糊的刹那,

猛地撞上了一片柔软的阻力。“哎呀!”一声短促而清亮的惊呼,

伴随着器物碎裂的刺耳声响,硬生生刺破了巷子里湿漉漉的宁静。我踉跄一步,

手中的伞歪向一边,冰冷的雨水立刻趁机灌进脖颈,激得我一个哆嗦。定睛看去,

只见一个身影跌坐在湿漉漉的青石板上,一把素雅的油纸伞倒扣在一旁,伞骨似乎折断了。

更糟糕的是,一个深棕色的粗陶坛子在她脚边摔得四分五裂。

暗红浓稠、带着奇异光泽的液体正从那堆碎片中汩汩流出,迅速在雨水中蜿蜒、扩散。

一股浓烈到几乎令人窒息的酸香猛地炸开,霸道地驱散了雨水的清冷,

带着一种醇厚、深沉、甚至有些灼热的锋芒,直冲肺腑。那是镇江的魂,恒顺的陈醋,

而且是年份极久的陈酿!我的心猛地一沉。她挣扎着想站起来,长发被雨水打湿,

几缕黏在白皙的额角和脸颊。雨水顺着她光洁的下颌滴落,睫毛上也挂满了细小的水珠,

像初春草尖上的晨露。她穿着一件洗得有些发白的蓝布斜襟上衣,深色的布裤裤脚也湿透了。

此刻,她顾不上自己,

一双清亮的眼睛死死盯着地上那滩迅速被雨水冲淡、却依然散发着浓烈气息的醋液,

眼神里充满了难以置信的惊愕和一种近乎痛楚的心疼。“我的醋!

”她的声音带着一丝不易察觉的颤抖,猛地抬起头,目光像被雨水洗过的刀子,

直直地刺向我,“你……你赔我家的三年陈酿!”那双眼睛,在灰蒙蒙的雨巷里亮得惊人,

湿漉漉的睫毛下,是毫不掩饰的愤怒和委屈,

还有一丝深切的、为那坛消失的岁月佳酿而生的惋惜。那浓烈的醋香裹挟着冰冷的雨水,

钻进我的鼻腔,呛得我喉咙发紧,竟一时说不出完整的话来。这坛醋,这三年光阴的沉淀,

被我莽撞的脚步,撞得粉碎。雨,似乎下得更密了。---那场猝不及防的碰撞之后,

我几乎是被一种混合着愧疚和某种奇异牵引力的情绪,

推着走进了巷子深处那家毫不起眼的铺子。门楣上悬着一块深褐色的旧木匾,

油漆剥落得厉害,隐约能辨出“恒顺记”三个朴拙的大字,饱经风霜,

沉默地诉说着流逝的岁月。门内光线有些昏暗,空气里弥漫着一种难以言喻的、复杂的味道。

最霸道的,自然是那无处不在、深入骨髓的醋香,它不再是巷子里浮动的幽魂,

而是这里绝对的主宰,浓烈、醇厚、带着一种近乎灼热的生命力。这浓香之下,

还交织着陶坛的土腥气、粮食发酵特有的微酸微甜,

以及一种经年累月沉淀下来的、属于老作坊的微醺气息。

她——后来我知道她叫苏晚——走在前面,背影挺直,带着一种无声的倔强。

蓝布衣衫湿了大半,紧贴着瘦削的肩胛。她没有再看我,

也没有再看地上那滩早已被雨水冲刷殆尽的醋痕,只是径直推开那扇吱呀作响的木门。

铺子里很安静,只有后院隐约传来一些沉闷的声响,大约是工人在劳作。

靠墙是一排排半人高的深褐色大陶缸,缸口用厚厚的棉布和木盖封着,像一个个沉默的巨人,

酝酿着时间与粮食的秘密。几缕天光从高处的气窗斜射下来,光束里浮动着微小的尘埃。

苏晚在一个角落的旧木桌旁停下,背对着我,肩膀微微起伏,似乎在努力平复呼吸。“坐吧。

”她终于开口,声音有些低哑,带着浓重的鼻音,大约是淋了雨的缘故,也可能是为那坛醋。

她没有回头,只是指了指旁边一张磨得油亮的竹凳。我有些局促地坐下,

竹凳发出轻微的吱扭声。目光不由自主地落在她湿漉漉的发梢和单薄的背影上。

那浓烈的醋香包裹着我们,沉默在狭小的空间里蔓延,带着一种沉甸甸的酸涩感。

“那坛醋……”我试图打破这令人窒息的沉默,声音干涩得厉害,“真的很对不起。

”她猛地转过身,眼圈果然有些发红,像染了淡淡的胭脂。

那双清亮的眸子再次直直地看过来,里面的愤怒似乎被一种更深的委屈和无奈取代了。

“对不起?”她重复了一遍,嘴角牵起一丝苦涩的弧度,“那是爸爸亲手酿的,

选最好的糯米,用了最老的那口缸,整整守了三年!眼看启封的日子就到了……”她顿住,

声音哽了一下,别开脸去,望着那些沉默的醋缸,“现在,什么都没了。

”那“三年”两个字,像两枚沉重的钉子,敲进我心里。三年光阴的等待与守护,

被我一个莽撞的转身撞得粉碎。这无声的控诉,比任何激烈的言辞都更让我无地自容。

铺子里只有醋香在无声地发酵,酸得人鼻腔发涩,眼眶也莫名地跟着酸胀起来。这时,

后院通往铺面的小门帘被掀开,一个穿着藏青色旧工装、系着围裙的中年男人走了进来。

他身材不高,却很敦实,一张脸膛被作坊里常年不散的蒸汽和醋气熏得有些发红发亮,

额角刻着深深的皱纹,眼神却锐利如鹰。他手里拿着一把长柄木勺,

目光扫过苏晚湿透的衣衫和发红的眼眶,又落在我这个陌生的、明显带着局促的年轻人身上,

最后,定格在苏晚脸上。“晚晚?怎么了?”他的声音不高,

带着一种长期劳作形成的粗粝感,却有着不容置疑的分量。那目光沉甸甸的,

像刚出窖的陈醋坛子,带着岁月的重量和审视。苏晚吸了吸鼻子,

飞快地用手背抹了一下眼角,才指向我,声音带着刻意压制的平静:“爸,就是他……巷口,

撞翻了我们那坛准备启封的‘三年陈’。”中年男人的目光倏地转向我。

那眼神里的温度瞬间降了下去,像冰冷的醋液泼面而来。他没有立刻说话,

只是上下打量着我,眉头拧成一个深刻的“川”字,眼神里交织着审视、不悦,

还有一丝为女儿、为那坛心血被糟蹋而生的愠怒。作坊里浓郁的醋香仿佛凝固了,

沉甸甸地压在我的肩头。我张了张嘴,那句“对不起”在喉咙里滚了几滚,却觉得苍白无力,

终究没能吐出来。空气里只剩下那霸道而酸涩的气息,无声地宣示着某种难以逾越的隔阂。

---那场带着浓烈醋味的初遇,像一枚生涩的橄榄,初尝酸涩呛人,

却在苏晚父亲——苏伯沉默而锐利的审视目光下,

意外地撬开了我与苏晚之间那扇紧闭的门扉。最初的赔偿方案,

在苏伯近乎苛刻的“按年份、按市价、一分不少”的坚持下,

变成了一笔需要我分期偿还的“债务”。这笔债务,

却成了我频繁出入那条深巷、那座弥漫着永恒醋香的“恒顺记”老铺的理由。起初,

我只是在约定的日子,带着钱,小心翼翼地踏进那间光线昏暗、醋味浓得化不开的铺子。

苏伯通常都在后院作坊里忙碌,只有苏晚在前头打理。她见我来,最初总是淡淡的,

眼神平静无波,像铺子深处那些封存着醋液的陶缸,沉静而疏离。

她会仔细点清我递过去的钱,在一本边缘磨损的旧账簿上,用纤细的手指捏着一支秃头铅笔,

工整地记下数目和日期,然后轻轻说一声:“好了。”整个过程干脆利落,

没有多余的眼神交流,也绝口不提那坛被打碎的三年陈酿,仿佛那场雨中的碰撞从未发生。

直到一个同样飘着细雨的傍晚。我照例去还钱,发现铺子里只有苏晚一人。

她正费力地搬动一个半满的醋坛子,想把它挪到墙角避雨的位置。坛子沉重,她咬着下唇,

纤细的手臂绷紧,额角沁出细密的汗珠,脚步有些踉跄。“我来吧。

”我几乎是下意识地开口,两步跨过去,从她微凉的手中接过了那份沉甸甸的重量。

陶坛粗糙的质感硌着掌心,里面晃荡的醋液散发出熟悉的、浓烈的气息。她微微一愣,

随即松开了手,退开半步,没说话,只是默默地看着我把坛子稳稳地挪到墙角。

雨水顺着屋檐滴落,敲打着铺子门口的石阶,发出单调的声响。

空气里弥漫着醋香和雨水的湿冷。“那个……”她忽然开口,声音很轻,打破了沉默,

“还没吃饭吧?”没等我回答,她便转身走向后院的小门,撩起布帘,

“巷口老张家的锅盖面,这个点儿,汤头正好。”语气依旧平淡,却少了几分之前的疏离,

多了一丝不易察觉的、属于镇江人特有的、对食物笃定的热情。我有些意外,怔忡间,

她已经走了出去,蓝布的身影在昏暗的光线下显得单薄而利落。我迟疑了一下,

还是跟了上去。巷口那家面摊,简陋得只有几张矮桌和条凳,支着一顶巨大的油布伞,

伞骨上凝结的水珠不断滴落。一口巨大的铁锅支在泥炉上,锅里翻滚着乳白浓稠的骨汤,

热气蒸腾,水汽氤氲。一块厚实的杉木锅盖漂浮在沸腾的汤面上,随着翻滚的汤水沉沉浮浮,

这便是“锅盖面”得名的由来。面摊老板老张,一个精瘦干练的老头,

正麻利地抓起一把细长的银丝面,手腕一抖,面条便如银鱼般滑入翻滚的汤锅。

苏晚熟稔地找了个靠边的位置坐下,雨水就在伞沿外淅淅沥沥。她朝老张喊了一声:“两碗,

老样子!”声音在雨声和锅灶的喧腾中显得格外清脆。很快,两碗热气腾腾的面端了上来。

粗瓷大碗里,细白的面条盘绕在乳白的汤底中,汤面上浮着几点金黄的油星和翠绿的蒜叶末。

几片薄薄的肴肉(镇江特产的硝肉)铺在面上,色泽诱人。最奇特的是,每一碗面的汤里,

都沉着一块小小的、边缘被煮得圆润的杉木锅盖碎片,

据说这赋予了面条一种独特的木质清香。“尝尝。”苏晚拿起竹筷,递给我一双,

自己则小心地挑起面条,轻轻吹了吹气。蒸腾的热气立刻模糊了她的眉眼,

也模糊了不远处西津渡那些在雨中亮起的点点灯火。

渡口的轮廓在雨雾和水汽中变得朦胧而遥远,只有江轮偶尔低沉悠长的汽笛声穿透雨幕传来。

我学着她的样子,挑起面条。面条细而筋道,吸饱了醇厚的骨汤,入口是鲜香滚烫,

带着浓郁的肉味和一丝若有若无的、来自那小块锅盖的独特木质气息。肴肉咸香适口,

肥而不腻。一口热汤下去,从喉咙一直暖到胃里,驱散了雨天的湿冷。更奇妙的是,

那霸道惯了的恒顺醋香,此刻竟被这碗朴实滚烫的面汤奇妙地融合了,醋的酸香不再尖锐,

反而成了汤底鲜味最完美的提点,一种深沉的、令人安心的醇厚。我们埋头吃着面,

谁也没有说话。耳边只有雨打油布伞的噼啪声,面汤在碗沿吸溜的声响,

以及远处江轮悠长的鸣笛。蒸腾的水汽像一层温暖的纱,将我们与外面湿冷的世界暂时隔开。

西津渡的灯火在水汽中晕染成一团团模糊而温暖的光晕,倒映在苏晚低垂的眼睫上。

碗里升起的热气,氤氲了视线,也悄然溶解了初识时那层坚硬的冰壳。

在这锅盖面升腾的暖雾里,在骨汤醇厚的慰藉中,在雨声和汽笛的合奏里,

一种无声的、带着食物温度的默契,开始悄然滋长。---锅盖面的暖意,

像一枚投入心湖的石子,漾开的涟漪悄然消融了最初的冰层。那碗面之后,再去“恒顺记”,

空气里的醋香似乎不再那么咄咄逼人,反而多了一丝若有若无的牵引。苏晚看我的眼神里,

那份刻意维持的疏离渐渐淡去,偶尔会闪过一点清浅的、带着点探究的笑意,

像透过浓密云层的微弱星光。苏伯对我的态度,则如同他作坊里那些深沉的醋缸,

表面依旧冷硬沉默,内里却似乎开始了某种难以察觉的缓慢发酵。

他不再像最初那样用审视的目光直接刺探我,

更多时候是沉默地做着自己的事——搅拌醋醅、检查陶缸的封口、搬运沉重的原料麻袋。

只是偶尔,在我笨拙地想帮忙搬动一些空坛子,

或是试图理解墙上那些记录着温度、湿度、发酵天数的模糊字迹时,

他那双被醋气熏得发红的眼睛会短暂地瞥过来,眼神里带着一种近乎苛刻的挑剔,

仿佛在无声地评价我的每一个动作是否合格。但那种纯粹的排斥感,确实淡了。有时,

他擦拭那些封存着年份更久远陈醋的“老缸”时,动作会格外轻柔,目光专注,

像是在抚摸沉睡的婴儿。那时,他脸上坚硬的线条会奇异地柔和下来,

流露出一种近乎虔诚的专注。只有在这时,

我才窥见一丝这位沉默醋匠深藏于心的、对时间造物的敬畏。金山寺的邀约,来得自然而然。

那是一个雨霁初晴的午后,阳光破开厚重的云层,将水洗过的天空染成明净的蓝。

空气格外清新,带着雨后泥土和草木的芬芳,连巷子里惯常的醋香都仿佛被稀释、提亮了。

我正帮着苏晚把几坛新封的醋挪到避阴处。“喂,”她拍了拍手上的灰,额角沾着一点细汗,

脸颊在阳光下泛着健康的红晕,眼睛亮晶晶地看着我,“天晴了,带你去个好地方?

”她的“好地方”,便是那雄踞江岸、俯瞰大江的金山寺。还未走近,便已听见梵音隐隐,

钟声沉雄。那浑厚悠远的钟鸣,一下,又一下,仿佛自远古而来,带着涤荡心灵的肃穆力量,

撞击着耳膜,也震荡着心魄。空气里弥漫着浓郁的香火气息,

檀香、线香燃烧后的烟气氤氲缭绕,

与金山特有的草木清气、远处长江带来的湿润水汽混合在一起,形成一种独特而庄严的氛围。

寺宇依山而建,层层叠叠,殿阁嵯峨,

金色的琉璃瓦在雨后初晴的阳光下闪耀着庄严而温暖的光芒。朱红的墙壁,雕梁画栋,

无不彰显着千年古刹的恢弘气度。沿着陡峭的石阶向上攀登,随处可见虔诚的香客,

手持香烛,神情肃穆,在缭绕的烟气中对着庄严的佛像顶礼膜拜。诵经声低回婉转,

如同江水的低语,萦绕在殿宇梁柱之间。我们穿过香烟缭绕的大雄宝殿,

沿着曲折的回廊向上。苏晚对这里似乎很熟悉,脚步轻快。在一个相对僻静的回廊转角,

巨大的廊柱投下浓重的阴影,恰好将我们与外面香客的喧嚣和殿内的诵经声隔开。

只有远处低沉的钟声,依旧一下下清晰地传来,带着穿透时空的力量。她停下脚步,转过身,

背靠着冰凉的朱漆廊柱。阳光被廊檐切割,在她脸上投下明明暗暗的光影。她微微仰着头,

目光似乎穿透了层叠的殿宇,望向远处烟波浩渺的长江。

侧脸的线条在光影里显得柔和而静谧。“听见了吗?”她忽然轻声问,

声音在钟声的余韵里显得格外清晰。“钟声?”我下意识地回答,心却莫名地有些悸动,

不知是因为这庄严肃穆的环境,还是因为她此刻专注的侧影。她转过头,眼睛亮得惊人,

带着一种狡黠又纯净的笑意,像雨后初绽的栀子花。她没有回答,只是忽然伸出手,

纤细微凉的手指,带着一种不容置疑的坚定和一丝不易察觉的轻颤,

轻轻地、试探性地勾住了我的手指。那一瞬间,

巨大的廊柱投下的阴影仿佛形成了一个与世隔绝的狭小空间。

处庄严的钟声、缭绕的香火、虔诚的诵经声……所有宏大而神圣的声响都仿佛退潮般远去了,

感官被无限放大,只剩下指尖传来的、她微凉的、柔软的触感,以及自己骤然擂鼓般的心跳。

那心跳声如此剧烈,几乎要盖过那穿透山寺的悠远钟鸣。香火的气息浓烈地包裹着我们,

带着一种令人微醺的暖意。她手指的微凉与这暖意交织,

在我心口点燃了一簇小小的、战栗的火苗。在这佛门清净地的阴影里,在千年古刹的注视下,

一种隐秘而炽热的情感,如同冲破封土的幼芽,在缭绕的香火与沉雄的钟声里,

怯生生地探出了头。---金山寺廊柱阴影下那仓促而滚烫的触碰,

像投入醋缸里的一粒火种,瞬间点燃了某种沉寂已久的东西。那之后,一切都变得不同了。

空气里弥漫的醋香,不再是单纯的背景气味,它开始有了生命,有了温度,甚至有了颜色。

它像一张无形而巨大的网,温柔地将我包裹,渗透进生活的每一个缝隙。

我开始更频繁地出现在那条深巷,出现在“恒顺记”那弥漫着永恒酸香的空间里。

每一次踏入铺子,苏晚抬头望来的眼神,都带着一种无需言说的、清亮的笑意,

像阳光穿透陈醋的琥珀色光泽。有时,苏伯在后院忙碌,铺子里只有我们两人。

她会放下手中的活计,拉着我,像分享一个巨大的秘密,

蹑手蹑脚地溜进后院作坊那扇沉重、弥漫着更浓烈发酵气息的木门后。作坊里光线更暗,

巨大的陶缸如同沉默的士兵列阵,空气中浮动着细小的醋醅颗粒,

带着一种微酸的、令人鼻头发痒的气息。蒸煮粮食的巨大灶台早已熄灭,

只余下冰冷的铁锅和残存的蒸汽痕迹。苏晚会指给我看那些不同年份的醋缸,

告诉我哪些是“头淋”,哪些是“二淋”,讲她父亲如何凭经验和感觉判断发酵的程度,

如何在深夜起身查看温度。“嘘——”她突然竖起手指抵在唇边,眼睛亮晶晶的,

指向作坊深处一个光线几乎照不到的角落。

那里并排放着几个深褐色、釉色格外温润沉厚的陶缸,缸体上积着厚厚的灰尘,

仿佛与世隔绝了许久。“那些,”她压低声音,带着一种近乎朝圣般的语气,

“是爸爸的宝贝,十年以上的‘老陈’。轻易不开封的,他说那醋……有魂儿了。

”她的声音很轻,却在我心里激起一阵涟漪。看着那些沉默的、仿佛承载着时光重量的老缸,

我第一次对苏伯那份近乎固执的坚持,有了一丝模糊的理解。更多的时候,

我会留下来吃晚饭。饭菜很简单,多是些应季的时蔬,偶尔有些江鲜。然而每一餐,

都离不开恒顺香醋的点睛。碧绿的凉拌马兰头,淋上琥珀色的陈醋,

酸香立刻激发出野菜的清新爽脆;清蒸的鲥鱼,鱼肉细嫩如脂,临出锅前淋上几滴醋,

腥气全无,鲜味被烘托得淋漓尽致;甚至一碗最普通的白米饭,拌上一点酱油和几滴香醋,

竟也能生出令人胃口大开的奇妙滋味。那独特的、醇厚而复杂的酸香,如同一个忠诚的影子,

牢牢附着在每一道菜的灵魂里,也附着在我每一次呼吸之间。日子久了,

连我自己的衣衫上也沾染了这挥之不去的味道。起初是外衣,后来是贴身的衬衫,

无论怎么清洗晾晒,那股深沉而独特的醋香,总能隐隐地透出来。

它不再仅仅是作坊里的气味,而是融入了我自身的体息,成了我的一部分。

朋友们会笑着打趣:“嘿,你这身上,怎么总带着一股子镇江老醋味儿?掉醋缸里啦?

”我每次都只是笑笑,心里却漾开一种奇异的满足感。这味道,是苏晚家的印记,

是她父亲沉默的注视,是那条深巷里每一块被醋香浸润的青石板的低语。