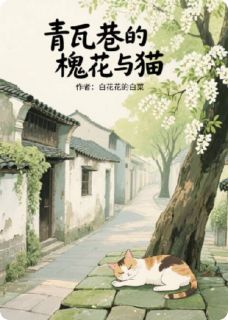

第一章旧巷槐香苏晚意搬进青瓦巷37号时,正是槐花簌簌落的时节。

老城区的青石板路被雨水浸得发亮,墙根处长着半尺高的青苔,

空气里飘着甜得发腻的槐花香。她拖着行李箱站在斑驳的木门前,铜环上的绿锈蹭了满手,

抬头就看见门楣上方歪歪扭扭钉着块木牌,“37”两个字被岁月磨得只剩浅淡的轮廓。

房东是个头发花白的老太太,姓陈,手里总攥着把竹制的大蒲扇,

说话时扇柄在掌心磕出笃笃的响。“姑娘,这屋子虽旧,可住得舒坦。

”陈老太推开吱呀作响的木门,“前儿刚拾掇过,你看这窗纸,都是新糊的。

”院子里有棵老槐树,枝桠歪歪扭扭地探过墙头,细碎的白色花瓣落了满地,像铺了层雪。

树下摆着张掉漆的石桌,桌腿边卧着只三花猫,黄白黑三色的毛缠在一起,见了人也不躲,

只是懒洋洋地抬了抬眼皮,喉咙里发出呼噜呼噜的声。“这猫是捡的,

”陈老太用扇柄指了指猫,“原主搬去楼上住了,嫌它掉毛,就扔在这儿了。你要是不喜欢,

我就让它别处去。”苏晚意蹲下身,那猫竟主动蹭了蹭她的手背,毛虽乱,却软得像团云。

“挺乖的。”她指尖拂过猫耳后的绒毛,“我叫苏晚意,以后请多指教啦。”猫像是听懂了,

尾巴轻轻扫了扫地面,卷起几片槐花瓣。屋子是老式的两居室,

木地板踩上去会发出“咯吱”的**,墙角结着浅褐色的蛛网。但朝南的窗棂敞亮,

阳光能斜斜地落在铺着蓝布的书桌上,风一吹,槐花香就顺着窗缝钻进来,缠在发梢衣角。

她打开行李箱,最先拿出来的是个相框。照片里的女孩扎着高马尾,笑起来露出两颗小虎牙,

旁边站着的中年男人正低头看她,眼里的温柔快要溢出来。苏晚意用指腹摩挲着相框边缘,

眼眶微微发烫——这是爸爸走前,他们在老家的梨树下拍的最后一张照片。收拾到傍晚,

夕阳把槐树叶的影子投在墙上,晃悠悠的像幅流动的画。苏晚意煮了碗面条,刚端上桌,

就见那三花猫蹲在门口,尾巴尖勾着门帘,一双琥珀色的眼睛直勾勾地盯着她手里的筷子。

“饿了?”她夹起根面条晃了晃,猫立刻站起身,前爪搭在桌腿上,喉咙里的呼噜声更响了。

她找了个浅口碟,倒了小半碗猫粮——是来时在楼下便利店买的。猫却闻了闻就扭过头,

用脑袋蹭她的手腕,分明是嫌弃。苏晚意无奈,把自己碗里的煎蛋掰了一半放在碟子里,

猫这才低头狼吞虎咽起来,尾巴竖得笔直。“倒是会挑嘴。”她笑着摇头,

给自己盛了碗面汤,热气氤氲中,忽然觉得这空荡荡的屋子有了点烟火气。夜里起了风,

老槐树的枝桠敲打着窗棂,像有人在外面轻叩。苏晚意被惊醒时,看见床头的月光里,

三花猫正蹲在窗台,两只前爪扒着窗沿,望着巷口的方向。她披了件外套走到窗边,

巷子里静悄悄的,青石板路上的槐花瓣被风吹得打着旋,远处传来几声狗吠,衬得夜更静了。

“看什么呢?”她问猫,猫转过头,喉咙里发出低低的呜咽,像是在预警。第二天清晨,

苏晚意被一阵急促的敲门声吵醒。打开门,陈老太站在门口,手里拿着个掉了漆的铁皮盒,

脸色发白:“姑娘,你看这是不是你的?”铁皮盒上印着褪色的向日葵,

是苏晚意昨天收拾行李时不小心遗落在院子石桌上的。她刚要接,陈老太却往后缩了缩手,

声音发颤:“这盒子……昨儿半夜,我看见有个穿黑风衣的男人在你窗根底下转悠,

手里就攥着这个。”苏晚意的心猛地一沉。她打开铁皮盒,里面是爸爸留下的几张老照片,

还有一张泛黄的药方——那是妈妈在世时,爸爸给她开的安神方,上面的字迹已经模糊,

却被他宝贝了大半辈子。“黑风衣?”她追问,“长什么样?”“看不清,戴着帽子,

背挺驼的。”陈老太扇着蒲扇,扇风的手都在抖,“青瓦巷好久没来过生人了,

你说他是不是……是不是想偷东西?”苏晚意没说话,指尖捏着那张药方,指节泛白。

她来青瓦巷,本就是为了找一个人——当年爸爸临终前含糊提到的“老胡”,

说那人手里有妈妈的一幅画,是她年轻时画的青瓦巷。可现在看来,

似乎有人比她更早找到了这里。她低头看了看脚边的三花猫,猫不知什么时候跟了出来,

正对着巷口的方向龇牙,背上的毛竖了起来。

第二章画与故人青瓦巷的日子过得像老座钟的摆,慢悠悠的,带着股陈旧的暖。

苏晚意在巷尾的“老林杂货铺”找到了份**。杂货铺老板是个瘸腿的老头,姓林,

总爱坐在门口的藤椅上晒太阳,手里攥着两颗油光锃亮的核桃。铺子不大,

货架上摆着些针头线脑、搪瓷缸子,角落里堆着成捆的旧报纸,

空气里混着肥皂和樟脑丸的味道。“你就负责看店,有人来买东西就记账,不难。

”林老头把一串黄铜钥匙递给她,钥匙串上挂着个小小的葫芦,

“午饭我让对门张婶给你捎过来,月钱……你看一个月三千成不?”“够了,谢谢林叔。

”苏晚意接过钥匙,指尖碰到他粗糙的手背,像触到了老树皮。杂货铺的生意清淡,

大多是街坊邻居来买酱油醋,或是几个老头凑在门口下象棋。

苏晚意没事时就坐在柜台后看书,或是临摹爸爸留下的画册。她学过几年国画,

画得最好的是工笔花鸟,只是自从妈妈走后,就很少再动笔了。那天午后,阳光正好,

槐花香飘进铺子里,甜得让人发困。苏晚意趴在柜台上打盹,

忽然听见一阵轻微的“喵呜”声。抬头一看,三花猫不知什么时候溜了进来,

正用爪子拨弄着货架底层的一个旧相框。相框蒙着层灰,

里面是张黑白照片:年轻的林老头站在槐树下,身边站着个穿旗袍的女人,眉眼弯弯,

手里抱着幅卷轴。两人身后的木门上,分明钉着“37”的木牌。

“这是……”苏晚意拿起相框,声音有些发颤。“哦,那是我家老婆子。

”林老头不知什么时候走了进来,核桃转得飞快,“拍这张照片的时候,

她刚画完《青瓦槐居图》,高兴得很。”苏晚意的心脏像是被什么东西攥住了。

《青瓦槐居图》——爸爸临终前提到的,正是这幅画!“林叔,”她强压着激动,

“您认识一个姓胡的人吗?大概……六十多岁,听说以前在这巷子里住过。

”林老头转核桃的手顿住了,眉头皱成个疙瘩:“老胡?你找他干啥?”“我爸爸说,

他手里有我妈妈的一幅画。”苏晚意的声音有些哽咽,“我妈妈叫苏清和,

三十年前也在青瓦巷住过。”“苏清和?”林老头的眼睛猛地亮了,

手里的核桃“啪嗒”掉在地上,“你是清和的女儿?”苏晚意点头,眼眶瞬间红了。

林老头叹了口气,捡起核桃,慢悠悠地说:“你妈妈当年就住在37号,

跟我家老婆子是好姐妹。她俩总在槐树下画画,一个画花鸟,一个画山水,热闹得很。

”他指了指相框里的女人,“这是我家秀兰,走了快十年了。”“那老胡呢?”苏晚意追问。

“老胡啊……”林老头的脸色暗了下去,“他原是巷口修钟表的,后来不知犯了什么事,

三十年前就搬走了,再没回来过。”苏晚意的心沉了下去。难道爸爸记错了?“不过,

”林老头忽然说,“秀兰走前,把一幅画交给我保管,说是清和当年落在她这儿的。

你看是不是这个?”他转身走进里屋,片刻后抱出个长条形的木盒,盒子上了锁,

锁孔都生了锈。打开木盒,里面是幅卷轴。苏晚意小心翼翼地展开,

宣纸上是熟悉的青瓦巷:老槐树的枝桠伸向蓝天,37号的木门半掩着,门口蹲着只三花猫,

尾巴翘得老高。画的右下角,是妈妈的落款:清和,丙子年春。“是这幅!

”苏晚意的手指抚过画中的猫,眼眶湿得厉害,“我妈妈画的就是它!

”林老头笑了:“这猫跟当年那只长得真像,许是它的后代吧。”那天傍晚,

苏晚意抱着画回到37号,三花猫一直跟在她脚边,用脑袋蹭她的裤腿。她把画挂在墙上,

月光透过窗棂落在画上,画中的猫仿佛活了过来,正对着她眨眼睛。忽然,

院门外传来“咚”的一声轻响,像是有人把什么东西扔在了地上。苏晚意屏住呼吸,

抓起墙角的扫帚,悄悄走到门边。门外空荡荡的,只有一个牛皮纸信封躺在槐树下,

信封上没有地址,只写着三个字:苏晚意。她捡起信封,拆开一看,里面是张老照片。

照片上的男人穿着黑风衣,背对着镜头站在37号门口,手里攥着的,

正是她那个印着向日葵的铁皮盒。照片背面,用铅笔写着一行字:明晚八点,老钟表铺,

带你见老胡。苏晚意的心跳得飞快。是昨晚那个男人!他到底是谁?三花猫忽然冲出门,

对着巷口的方向低吼,尾巴绷得像根弦。第三章钟表铺的秘密老钟表铺在青瓦巷的尽头,

卷闸门上焊着“修表”两个字,漆皮掉得只剩几个铁架子。苏晚意站在门口时,

手里紧紧攥着那把从杂货铺借来的水果刀,手心全是汗。八点整,

卷闸门“哗啦”一声被拉开,里面漆黑一片,只有一点昏黄的光从深处透出来,

像只窥视的眼睛。“进来吧。”一个沙哑的声音从里面传来,带着金属摩擦般的质感。

苏晚意深吸一口气,迈步走了进去。空气里弥漫着机油和灰尘的味道,

墙上挂满了各式各样的钟表,有的指针停在某个时刻,有的还在滴答作响,声音交错在一起,

像无数只虫子在爬。昏黄的光源来自一盏老式台灯,灯下坐着个穿黑风衣的男人,背对着她,

肩膀佝偻着,正如陈老太描述的那样。“你是谁?”苏晚意握紧水果刀,声音有些发颤。

男人缓缓转过身,帽子滑落下来,露出一张布满皱纹的脸,左眼的位置戴着个黑色的眼罩,

嘴角有一道狰狞的疤痕。三花猫不知什么时候跟了进来,正对着他弓起身子,

喉咙里发出威胁的低吼。“我是胡明远的儿子,胡峰。”男人的声音很平静,

指了指旁边的凳子,“坐吧,我找你,是为了你妈妈的画。

”苏晚意愣住了:“老胡是你爸爸?他在哪儿?”胡峰叹了口气,从怀里掏出个牛皮笔记本,

推到她面前:“我爸爸五年前就走了。他临终前说,一定要把这个交给苏清和的后人。

”笔记本的纸页已经泛黄,第一页贴着一张老照片:年轻的老胡穿着白衬衫,

站在钟表铺门口,身边站着的女人正是苏晚意的妈妈,两人手里各拿着一支画笔,

笑得眉眼弯弯。“我爸爸和你妈妈,当年是恋人。”胡峰的声音低沉下来,“三十年前,

你妈妈突然搬走,没留下一句话。我爸爸找了她一辈子,直到去世前,还在念叨她的名字。

”苏晚意的心像被针扎了一下。她从未听爸爸提起过妈妈的过去,

只知道妈妈是在她五岁时因病去世的。“那幅《青瓦槐居图》,”胡峰继续说,

“其实是你妈妈画给我爸爸的,画里的猫,是他们一起养的。后来你妈妈走了,

我爸爸把画留在了林婶那里,说等她回来时再还给她。”苏晚意翻开笔记本,

里面夹着一张褪色的信笺,是妈妈的字迹:“明远,原谅我的不告而别。我已有婚约在身,

不能耽误你。这幅画留给你,就当是……纪念我们一起在槐树下画画的日子。”原来如此。

妈妈当年是因为爸爸,才离开了老胡。“那你为什么要偷我的铁皮盒?”苏晚意抬头问,

语气里带着戒备。胡峰的脸上露出一丝愧疚:“我听说你在找老胡,怕你是来抢画的。

那铁皮盒里的药方,是我妈妈的字迹——我妈妈当年也生了重病,是你爸爸给她开的方子,

救了她一命。”他从口袋里掏出个小小的银锁,“这个,是我妈妈留给我的,

她说要是遇见苏医生的后人,就把这个给她。”银锁上刻着个“安”字,边角磨得发亮。

苏晚意接过银锁,指尖传来冰凉的触感,忽然想起爸爸临终前说的话:“晚意,

青瓦巷有我们家的恩人,你一定要找到他。”原来,爸爸说的恩人,是老胡的妻子。

就在这时,三花猫突然跳上桌子,打翻了台灯,灯泡“啪”地碎在地上,屋里瞬间陷入黑暗。

胡峰低呼一声,似乎被碎片划伤了手。苏晚意摸索着找到打火机,刚想点燃,

就听见外面传来急促的脚步声,还有陈老太的呼喊:“姑娘!你在里面吗?”打开门,

陈老太举着个手电筒,脸色发白:“刚才看见个黑影进了钟表铺,

我怕你出事……”她的目光落在胡峰脸上,突然“呀”了一声,“你是……小峰?

”胡峰愣了愣:“陈奶奶?”“真是你!”陈老太的眼圈红了,“你这孩子,

多少年没回来了!你爸爸走的时候,我去送他,他还拉着我的手说,

对不起你妈妈……”原来陈老太早就认识胡峰。苏晚意悬着的心终于放了下来,

把水果刀悄悄塞回口袋。“当年的事,都过去了。”胡峰叹了口气,“我这次回来,

是想把爸爸的骨灰带回青瓦巷,他说过,要葬在能看见37号槐树的地方。”苏晚意看着他,

忽然觉得这个戴着眼罩的男人,其实也和她一样,在寻找着什么。