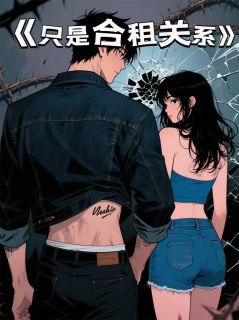

简介∶2003年的北京,西直门立交桥下的“鸽子笼”巷,墙皮剥落得像块烂疮。

魏姝拖着半旧行李箱站在筒子楼前时,

正撞见梁峰安蹲在满地啤酒瓶碎片里抽烟——他腕骨上还沾着未干的血,

侧脸被夕阳割出冷硬的轮廓,像头刚打完架的孤狼。“合租的。

”她把协议拍在积灰的茶几上,白衬衫袖口挽得利落,露出细瘦却挺直的手腕,

眼神比巷口的风还冷,“别脏了我的地。”他挑眉笑了,烟圈吐在她脚边:“放心,

比你干净。”那时谁也没料到,这两个浑身是刺的人,会在十平米的出租屋里,

把日子过成互相舔舐伤口的模样。她是攥着设计图闯北京的穷学生,白天在图书城搬书,

晚上蜷在台灯下改稿,高跟鞋踩过胡同的污水,

也踩碎过无数次想放弃的念头;他是躲在暗处的私生子,昼伏夜出,拳头硬得能砸碎酒瓶,

却会在她晚归时,默默换亮客厅的灯泡,在她咳嗽时,把感冒药放在茶几上,

包装皱得像他没说出口的关心。他也不知道,这个总说“别管我”的姑娘,

会在他被家族的人堵在巷口时,抄起路边的啤酒瓶就冲上来,

碎玻璃扎进手心也不撒手;会在他发着高烧说胡话时,用攒了半个月的饭钱买了只鸡,

笨拙地炖出一锅飘着鸡毛的汤;会在他说“我们不是一路人”时,眼睛瞪得像要吃人,

却在转身时,把他那件沾了血的外套洗得发白。巷子里的雪下了又化,她的设计稿堆成了山,

他的伤口结了又裂。直到那个雨夜,黑西装堵住巷口,

金丝眼镜后的眼睛淬着冰:“梁峰安的人?跟我们走一趟。”他把她往废弃仓库里推,

声音哑得像生锈的铁:“跑!别回头!”她却捡起铁棍冲上去,白衬衫溅了血,

眼神狠得像要同归于尽:“梁峰安,**敢一个人死试试!”穷得只剩彼此的出租屋里,

爱情从来不是玫瑰和情话。是他把最后一碗热汤推给她时,

指尖擦过她的手背;是她把攒了半年的学费,偷偷塞进他口袋,

让他去治背上的伤;是破窗透进来的月光里,两个被世界嫌弃的灵魂,终于敢触碰对方的疤。

后来他离开了胡同,去解决那些甩不掉的家族烂账。走的那天,她正在设计班上课,

回来时发现他的房间空了,只有桌上放着张纸条,字迹潦草得像他的人:“等我。

”旁边压着枚磨得发亮的硬币,是他们第一次一起买冰棍时,他找回来的那枚。

她把硬币塞进笔袋,继续画她的图。北京的风还是那么大,吹得胡同里的电线呜呜响,

但这一次,她知道有人会回来,会带着一身阳光,推开那扇掉漆的门,说:“魏姝,

我们有家了。”后来有人问魏姝,你那么骄傲的人,怎么会爱上巷子里的混混?

她正趴在新家的飘窗上改设计图,阳光落在她发梢,

楼下传来梁峰安发动摩托车的声音——他现在开了家修车铺,手上的茧子厚了,眼神却软了。

她笑了笑,笔尖在纸上划出利落的线:“不是混混,是我的人。”北京的风还是很烈,

但这一次,有人替她挡住了所有寒意。「第一章煤渣胡同的铁闸门」

2003年的北京秋老虎正凶,空气里飘着拆违工地的粉尘味,混着胡同深处炸油条的油烟,

在煤渣胡同的青砖墙上洇出一层黏腻的光。魏姝拖着半人高的行李箱拐进来时,

鞋跟卡进了排水沟的铁篦子,她弯腰拔鞋的瞬间,看见墙根堆着的啤酒瓶碎渣里,

映出自己一张被晒得发红的脸——眼线晕了半道,却依然梗着眉骨,像只刚斗完架的小兽。

“新来的?”声音从头顶砸下来,魏姝猛地抬头,看见二楼露台支着条长腿,

军绿色工装裤裤脚卷到膝盖,露出的脚踝骨硌着双黑色帆布鞋。男人半倚着锈铁栏杆,

手里转着串钥匙,阳光把他的影子拉得老长,正落在她脚边那摊刚泼的洗菜水上。她没应声,

拍了拍牛仔裤后袋的褶皱,把行李箱拽得更紧。这是中介说的“性价比之王”,月租三百五,

在二环里能找到带窗的隔间,条件是得跟“另一位租客”共用厨房和卫生间。

她昨天打了三通电话确认“另一位”是女性,此刻看来,中介的嘴比胡同口的糖炒栗子还烫。

“302,”男人忽然笑了声,钥匙串在指间划出银亮的弧,“我住你对门。

”魏姝终于抬眼。他比她高一个头还多,额前的碎发被风吹得发飘,露出的眉骨很锋利,

鼻梁高得有些侵略性。最扎眼的是左耳的银环,在阳光下晃得人眼晕——这副模样,

放在她老家的小县城,是会被联防队拦下来查身份证的。她从帆布包里摸出钥匙,

金属齿啃着锁孔时发出刺耳的响。隔间比她想象的还小,一张单人床占去半壁江山,

墙角堆着前租客留下的纸箱,掀开盖,里面是半袋受潮的洗衣粉和几本卷了角的《读者》。

唯一的窗对着别人家的后墙,爬满了拉拉秧,风一吹,叶子扫得玻璃沙沙响。

“需要帮忙搬箱子?”他不知什么时候站在了门口,门框把他的身影卡成个长方形。

魏姝正把一摞素描本塞进床底,听见这话,手背在裤腿上蹭了蹭:“不用。”“哦。

”他没动,视线落在她摊开的速写本上。最上面那张画的是火车站的候车厅,

穿军大衣的老人缩在长椅上,小孩趴在行李袋上啃馒头,铅笔线稿里透着股冷硬的劲儿。

“学美术的?”“关你什么事。”魏姝“啪”地合上本子,声音里淬着冰。

她来北京是为了考中央工艺美院的成人班,

兜里揣着父母卖玉米的钱和自己打了半年工攒的积蓄,每一分都浸着汗,容不得半点轻慢。

男人挑了挑眉,没再说话,转身时,她听见他口袋里的打火机“咔嗒”响了一声。

第一晚的冲突发生在卫生间。魏姝刚把画具摆进洗手池下的柜子,就看见镜子上蒙着层白雾,

瓷砖地上淌着积水,还有几根黑黢黢的头发粘在肥皂盒上。她正拿消毒水擦拭,

门被“砰”地推开,男人裹着件浴袍走进来,水珠顺着他的锁骨往下滑,

滴在磨破边的拖鞋上。“借过。”他伸手去够毛巾,浴袍的领口敞着,能看见左胸有道浅疤,

像条褪色的蜈蚣。魏姝猛地后退,撞到了身后的洗衣机。“不知道敲门?”“公用卫生间,

”他扯下毛巾擦头发,水珠溅到她的帆布鞋上,“你占着半小时了。”她低头看自己的鞋,

又抬头看他漫不经心的脸,忽然抓起台面上的搪瓷杯,把里面的冷水泼了过去。

男人反应极快地偏头,水大半泼在他身后的墙上,洇出块深色的印。他的眼神瞬间冷了下来,

像结了冰的湖面,手攥着毛巾的力道让指节泛白。魏姝攥紧了拳头,

指甲嵌进掌心——她知道自己在冒险,可在这个举目无亲的城市,示弱就等于任人宰割。

僵持了十秒,他忽然松开手,毛巾“啪”地掉在地上。“行,”他扯了扯浴袍的领口,

转身往外走,“算你厉害。”门关上的瞬间,魏姝的后背才贴在冰冷的瓷砖上,

心脏跳得像要撞碎肋骨。她听见对面房间传来开啤酒的声音,还有低低的咳嗽,不知怎么的,

刚才那股狠劲忽然泄了,只剩下空荡荡的慌。

第二章卤煮摊的白汽魏姝找了份在画廊打杂的活,每天挤两小时公交,从南城到东城。

老板是个戴金丝眼镜的男人,总爱拍她的肩说“小林有灵气”,

但发工资时永远要扣掉“打碎的镇纸钱”“弄脏的展布费”。她忍着没发作,

因为画廊离美院近,能蹭到晚上的公开课。每天回到煤渣胡同,都快半夜了。

胡同口的卤煮摊还冒着白汽,老板是个跛脚的老头,总喊她“丫头,来碗肠”。她从没买过,

兜里的钱要算着花:素描纸五毛一张,炭笔两块一支,房租得凑够整百的递过去。

这天她刚拐进胡同,就看见302的门敞着,昏黄的灯泡照在走廊上。男人蹲在门口,

手里捏着块碎镜片,正往额角的伤口上涂紫药水。血珠顺着他的下颌线往下滚,

滴在洗得发白的T恤上。魏姝脚步顿了顿,装作没看见,掏钥匙开门。“喂。”她停住脚,

没回头。“有纸巾吗?”他的声音有点闷,“紫药水蹭手上了。

”她从包里摸出包皱巴巴的纸巾,扔了过去。他接住时,她看见他指关节上的擦伤,

还有虎口处新添的淤青。“打架了?”她问,声音比自己预想的要平静。“算是。

”他扯过纸巾擦手,紫药水染得纸上一片狼藉,“跟收保护费的。

”魏姝嗤笑一声:“你不是也像混这个的?”他抬眼看她,路灯的光从他背后照过来,

脸上的轮廓像剪纸:“我跟他们不一样。”“哦?”她抱起胳膊,“哪不一样?

他们收保护费,你抢保护费?”他忽然笑了,额角的伤口因为牵动而渗出血:“你这张嘴,

早晚得挨揍。”“总比挨欺负强。”她转身进门,关门前,

看见他把那块碎镜片扔进了垃圾桶,动作轻得像在扔一片羽毛。从那天起,

两人之间的气氛微妙起来。魏姝发现他其实很安静,大部分时间待在房间里,偶尔晚上出去,

凌晨带着一身烟味回来。他从不带外人回来,也不在客厅打电话,只有一次,

她起夜时听见他在走廊讲电话,声音压得很低,尾音带着点她听不懂的方言,像在跟谁争执。

他们依然很少说话,但共用厨房时,他会把炒好的鸡蛋多盛出一勺,

放在她的饭盒旁边;她加班晚归,会发现卫生间的灯亮着,门口摆着双防滑拖鞋——是他的,