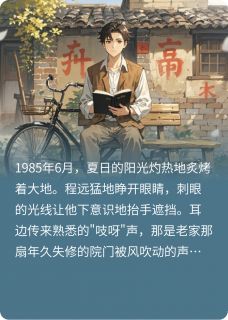

1985年6月,夏日的阳光灼热地炙烤着大地。

程远猛地睁开眼睛,刺眼的光线让他下意识地抬手遮挡。耳边传来熟悉的"吱呀"声,那是老家那扇年久失修的院门被风吹动的声音。

"这...这是哪里?"程远困惑地环顾四周,斑驳的土墙,褪色的年画,还有那张他再熟悉不过的木质书桌——那是他高中时代用了三年的书桌。

他低头看向自己的双手,皮肤紧致,没有岁月留下的皱纹和老年斑。墙上挂着的日历清晰地显示着日期:1985年6月15日。

"我...重生了?"程远难以置信地掐了自己一把,疼痛感真实得不容置疑。

前一刻的记忆还停留在2023年,45岁的他作为商业分析师刚刚结束一场重要会议,在回家的路上遭遇车祸。再睁眼,竟然回到了三十八年前,自己18岁高中毕业的那个夏天。

"小远,起床了吗?妈给你煮了鸡蛋。"门外传来母亲熟悉的声音,这个声音程远在无数个午夜梦回时思念过——母亲在他三十岁那年因肺癌去世。

程远眼眶瞬间湿润,他三步并作两步冲到门口,一把抱住了正在晾衣服的母亲。

"妈!"程远的声音哽咽,闻着母亲身上熟悉的肥皂香味,眼泪止不住地往下掉。

"这孩子,大清早的怎么了?"母亲李秀兰被儿子突如其来的举动弄得莫名其妙,粗糙的手抚过程远的后背,"做噩梦了?"

程远摇摇头,松开母亲,贪婪地看着这张年轻了三十多岁的脸庞。记忆中母亲晚年憔悴的面容与眼前这个虽然操劳但精神饱满的中年妇女重叠在一起。

"没事,就是...突然很想你。"程远抹了把眼泪,挤出一个笑容。

"傻孩子。"李秀兰笑着摇摇头,"快去吃早饭吧,你爸今天要去县医院复查,我得陪他去。"

父亲!程远心头一震。1985年,父亲程建国被诊断出早期胃癌,因为没钱做手术,只能保守治疗,最终在三年后去世。这是程远一生的痛。

"爸的病...医生怎么说?"程远小心翼翼地问道。

李秀兰的表情黯淡下来:"说是胃里长了个东西,县医院建议去省城大医院看看...手术费要两千多..."她的声音越来越小。

两千元!在1985年,这相当于普通工人四年的工资。程远记得前世家里东拼西凑也只借到八百元,最终不得不放弃手术。

"妈,别担心,钱的事...我来想办法。"程远坚定地说。

李秀兰惊讶地看着儿子:"你能有什么办法?你刚高中毕业,连工作都..."

"相信我。"程远握住母亲的手,"我有个同学他爸在银行工作,说最近有个赚钱的机会。"

这当然是谎言,但程远必须争取时间。他需要启动资金,而家里的积蓄是唯一的来源。

吃完早饭,程远回到自己的小房间,从床底下拖出一个铁皮盒子。这是他从小到大存零花钱的"小金库",打开一看,里面有二十七元八角——这在当时已经是一笔不小的数目,相当于普通工人半个月工资。

但远远不够。

程远闭上眼睛,快速回忆1985年的经济环境和商业机会。作为前世资深的商业分析师,他对改革开放初期的经济政策和发展脉络了如指掌。

"国库券..."程远猛地睁开眼睛,一个大胆的想法浮现在脑海。

1985年,国家开始发行国库券以筹集建设资金,但由于宣传不到位,许多老百姓不愿购买,**不得不通过行政摊派。很多人拿到国库券后急于变现,愿意以七八折的价格出售。而实际上,这些国库券在两年后可以全额兑付,并且利息可观。

更重要的是,程远记得很清楚,1988年国家将开放国库券交易市场,届时这些打折购买的国库券价格将暴涨。

"这就是我的第一桶金!"程远兴奋地拍了下大腿。

但问题是如何说服母亲拿出家里的积蓄。程远知道,家里所有存款加起来大约有六百元,这是父母一辈子的积蓄,准备给他将来娶媳妇用的。

傍晚,父亲程建国和母亲从县医院回来。程远注意到父亲脸色苍白,走路时右手一直按着胃部。前世的记忆如潮水般涌来——父亲临终前痛苦的模样,家里因为债务而陷入的困境...

"爸,检查结果怎么样?"程远接过父亲手中的布包。

程建国勉强笑了笑:"没事,老胃病,吃点药就行。"

李秀兰在一旁偷偷抹眼泪,程远知道情况肯定不乐观。

晚饭后,程远郑重其事地把父母叫到堂屋。

"爸,妈,我有办法筹到手术费。"程远直视着父母惊讶的眼睛,"但需要你们相信我,把家里的积蓄交给我。"

"胡闹!"程建国一拍桌子,"那是给你将来用的钱,你想干什么?"

"爸,你先听我说完。"程远早有准备,拿出从县图书馆借来的报纸,指着上面关于国库券的报道,"国家现在发行国库券,很多人不愿意要,低价**。我们可以用六折的价格收购,两年后能全额兑付,还能有利息。"

李秀兰疑惑地看着儿子:"小远,你怎么懂这些?"

"我...我一直在关注经济新闻。"程远硬着头皮解释,"而且我同学他爸在财政局工作,说这是个稳赚不赔的买卖。"

程建国皱着眉头:"万一赔了呢?"

"爸,你的病不能再拖了。"程远声音哽咽,"给我一周时间,如果赚不到钱,我立刻去找工作。但如果我们什么都不做..."

房间里陷入沉默,只有老式挂钟的滴答声。

最终,是李秀兰打破了沉默:"老程,让孩子试试吧。我看小远这几天突然懂事了,说不定真有门路。"

程建国长叹一口气,起身从卧室的柜子深处拿出一个布包,里面整整齐齐地包着六百三十七元钱。

"这是咱们全部家当了。"程建国的手微微颤抖,"你...一定要小心。"

程远接过钱,感觉重若千钧:"我保证,一周后,这笔钱至少会变成一千元。"

第二天一早,程远就骑着父亲的二八自行车赶往县城。第一站是县财政局门口,这里是国库券摊派的主要地点,许多被摊派的工人和干部都会在这里低价**国库券。

程远用硬纸板做了个简易牌子,上面写着"高价收购国库券"。

很快,一个穿着蓝色工装的中年男子走了过来:"小伙子,你真收国库券?"

"收,按面值的六五折。"程远早有准备。

"太低了,七折我就卖。"男子讨价还价。

程远佯装思考:"您有多少?量大的话可以商量。"

男子从口袋里掏出一叠国库券:"我这里有两百元面值的,单位硬塞的,我急着用钱..."

最终,程远以六八折的价格收购了这两百元国库券,花费一百三十六元。接下来一整天,他又陆续收购了八百元面值的国库券,总共花费五百四十元。

傍晚,程远小心翼翼地揣着价值一千元的国库券回到家。父母紧张地询问情况,程远只说是托同学帮忙,需要几天时间运作。

实际上,程远知道这些国库券需要持有到1988年才能获得最大收益,但他现在急需现金。于是第二天,他乘车前往省城——那里有更大的黑市,可以以更高的价格转手。

在省城火车站附近,程远很快找到了国库券黑市。这里的收购价格是面值的七五折,比县城高出不少。程远将一千元面值的国库券以七百五十元的价格卖出,净赚二百一十元。

拿着这笔钱,程远没有立即回家,而是继续在省城收购国库券。他发现不同地区的收购价格有差异,于是开始了简单的套利操作——在价格低的地方收购,到价格高的地方卖出。

五天后,程远风尘仆仆地回到家中,从怀里掏出一叠钞票时,父母惊呆了。

"这...这是一千二百元?"李秀兰手抖得几乎拿不住钱。

程远点点头:"加上家里的本金,现在有两千元左右,足够爸的手术费了。"

程建国激动得说不出话来,只是紧紧抱住了儿子。

一周后,程建国在省城医院成功进行了胃癌切除手术。医生表示发现得还算及时,术后恢复良好的话,有望完全康复。

在医院照顾父亲期间,程远认识了负责父亲病房的护士林晓兰。她约莫二十出头,扎着简单的马尾辫,笑起来有两个酒窝。

"程叔叔的化验结果很好,没有转移迹象。"林晓兰检查完输液瓶,对程远说道,"你们送医很及时。"

程远感激地点点头:"多亏了医院的精心治疗。林护士是本地人吗?"

"嗯,我家就在医院后面的家属院。"林晓兰一边记录体温一边回答,"我爸在县纺织厂工作。"

纺织厂?程远突然想起什么:"你爸是不是叫林国栋?"

林晓兰惊讶地抬头:"你认识我爸?"

程远心跳加速。在前世记忆中,林国栋是九十年代崛起的纺织业大亨,后来转型做房地产,成为省内的商业巨头。没想到竟然在这里遇到他的女儿!

"听说过,县里的能人。"程远含糊地回答,随即转移话题,"林护士下班后有空吗?我想请你吃顿饭,感谢你对我爸的照顾。"

林晓兰脸微微一红:"这...不太合适吧?"

"就当是病人家属的谢意。"程远诚恳地说,"医院门口新开了家面馆,听说很不错。"

最终,林晓兰答应了。晚饭时,程远有意无意地聊起经济形势和商业机会,发现林晓兰虽然只是个护士,但对商业有敏锐的见解。

"我爸常说,现在政策放开了,遍地是黄金,就看有没有眼光捡。"林晓兰搅动着碗里的面条,"可惜纺织厂还是老一套,效率低下,产品卖不出去。"

程远眼睛一亮:"其实我有个想法,关于纺织厂转型的..."

就这样,程远与林晓兰越聊越投机。分别时,程远鼓起勇气问道:"明天你值班吗?我可以再来找你聊天吗?"

林晓兰低头笑了笑:"明天我休息...不过,如果你真想聊,下午三点,人民公园的湖边见。"

看着林晓兰离去的背影,程远心中涌起一股久违的悸动。前世他忙于事业,直到四十岁才结婚,婚姻也不幸福。如今重活一次,或许连感情都可以重新开始。

更重要的是,通过林晓兰,他可以结识未来的商业巨头林国栋。程远已经看到了一条通往财富的康庄大道。

父亲出院前一天,程远终于见到了林国栋。这个四十出头的中年男子身材魁梧,说话声音洪亮,眼神中透着精明。

"小伙子,晓兰说你对我厂子的事感兴趣?"林国栋开门见山。

程远点点头:"林叔叔,我认为纺织厂可以转型做服装加工。现在改革开放,人们对服装的需求会爆发式增长。"

林国栋挑了挑眉:"继续说。"

"我了解到广东那边已经引进了日本的服装生产线,效率是传统纺织的十倍。如果我们能引进这样的设备,专门加工成衣..."程远侃侃而谈,将前世对服装行业发展的了解娓娓道来。

林国栋越听眼睛越亮:"小伙子,你这些想法从哪学来的?"

程远早有准备:"我经常看经济类报纸和杂志,也研究过国外的产业发展史。"

"有见识!"林国栋拍案叫绝,"不过引进设备需要大量资金..."

"资金问题可以解决。"程远自信地说,"我有办法在三个月内筹集到足够的钱。"

林国栋盯着程远看了许久,突然大笑:"好!有魄力!如果你真能筹到钱,我负责厂地和人脉,咱们合伙干!"

离开医院时,程远回头望了一眼站在窗口向他挥手的林晓兰,心中充满了对未来的期待。重生不到一个月,他已经为家庭解决了危机,找到了事业方向,还结识了重要的伙伴和...可能的人生伴侣。

这只是开始。程远知道,八十年代是中国经济的黄金时代,遍地是机遇。凭借前世的记忆和商业知识,他必将在这个时代大展拳脚,建立起自己的商业帝国。

回家的路上,程远已经开始规划下一步行动——倒卖彩电。他记得1985年下半年,国家将放松对彩电进口的限制,市场上会出现一波彩电抢购潮。如果能提前布局...

夕阳西下,程远的背影在乡间小路上拉得很长。这个重生的灵魂,正一步步改变着自己和周围人的命运轨迹。

父亲出院的那天,程远在县医院门口拦了辆三轮车。1985年的小县城,出租车还是稀罕物,大多数人出行要么靠自行车,要么坐这种人力三轮。

"爸,小心点。"程远搀扶着父亲坐上车,母亲提着大包小包的药跟在后面。

程建国脸色已经好了许多,手术后恢复得不错。他拍了拍儿子的肩膀:"这次多亏了你,医生说再晚半年,可能就..."话没说完,但三人都明白其中的意思。

"爸,别说这些了。咱们回家好好养病,钱的事您别操心。"程远把行李放好,跳上车对三轮车夫道,"师傅,去程家村,慢点骑,路不好。"

三轮车缓缓行驶在县城的泥土路上,扬起轻微的灰尘。路两旁是低矮的砖瓦房,偶尔能看到一两栋新建的二层小楼,墙上用红漆写着大大的"拆"字——这是改革开放初期城镇化的最初迹象。

程远贪婪地看着这一切,记忆中的景象与现实重叠。前世的他从未认真观察过这个时代的细节,如今重生回来,每一个画面都显得弥足珍贵。

回到家安顿好父母,程远立刻钻进自己的小屋,从床底下拖出一个铁皮盒子。这是他新做的"保险箱",里面整齐地码放着剩余的现金——倒卖国库券赚的两千元,支付父亲手术和各种费用后还剩下一千二百多元。

"这还不够。"程远轻声自语,从书包里取出一个黑色笔记本,翻开第一页,上面密密麻麻写满了字。

这是他重生后花了一周时间整理出来的"财富密码"——1985年至1990年间所有他能记住的重大经济事件和商业机会。作为前世资深商业分析师,这些历史数据曾是他研究中国经济发展的重要案例,如今却成了他发家致富的指南。

程远的指尖停在一条记录上:"1985年8月,国家放松彩电进口限制,日本彩电供不应求,黑市价格翻倍。"

他眼睛一亮,迅速计算起来。根据记忆,今年下半年开始,进口彩电将成为最紧俏的商品之一。一台18寸日本彩电的官方售价约1200元,但需要票证,而黑市价格能炒到1800甚至2000元。

"就从彩电开始!"程远拍板决定。

第二天一早,程远就踏上了去省城的早班车。他需要先摸清彩电的进货渠道,而省城无疑是最佳起点。

省城长途汽车站人头攒动,程远挤下车,立刻被各种吆喝声包围。"住宿五元一晚""吃饭这边走""去广州的卧铺马上发车"...

"广州?"程远心头一动。作为改革开放的前沿,广东无疑是进口商品的第一站。如果能直接从广州进货,利润空间会更大。

他循声找到一个皮肤黝黑的售票员:"去广州的票多少钱?"

"卧铺六十八,坐铺四十五。"售票员头也不抬,"明天早上八点发车,二十个小时到。"

程远咬了咬牙:"一张卧铺。"

买完票,程远马不停蹄地赶往省城最大的百货商场。三层楼的商场在这个年代已经算得上气派,彩电专柜前挤满了人。

"同志,这彩电多少钱?"程远指着柜台上展示的一台日立牌18寸彩电问道。

售货员头也不抬:"一千二百八,要一张工业券加十张侨汇券。"

程远暗自咋舌。工业券还好说,侨汇券一般只有有海外关系的家庭才能弄到,普通老百姓根本拿不出来。

"那要是没有券呢?"程远试探着问。

售货员这才抬头打量了他一眼:"没券买不了,下一个。"

程远不慌不忙地从口袋里掏出两包"大前门"香烟——这是他特意准备的"敲门砖",悄悄塞给售货员:"大姐,帮帮忙,我结婚急用。"

售货员熟练地将烟收进抽屉,态度立刻和蔼了许多:"小伙子,不是我不帮你,这是国家规定。不过..."她压低声音,"你要是真想要,我认识人可以弄到券,但得加钱。"

"加多少?"

"再加三百。"

程远心中了然,这其实就是变相的黑市交易。他故作犹豫:"太贵了...大姐,你知道哪里能直接买到不要券的吗?"

售货员左右看了看:"你真想买,去南方大厦后面那条街问问。记住,别说是我告诉你的。"

离开百货商场,程远直奔南方大厦。果然,在大厦后面的小巷里,几个穿着时髦的年轻人正靠在墙边抽烟,脚边放着几个大纸箱。

"哥们,要彩电不?日本原装,1800一台。"一个烫着卷发的青年主动搭话。

程远蹲下来检查纸箱里的彩电,确实是全新的进口货:"量大有优惠吗?"

卷发青年眼睛一亮:"你要多少?"

"五台。"程远报了个数,这是他目前资金能承受的最大数量。

"五台的话...每台1700,不能再低了。"青年做出忍痛割爱的表情。

程远笑了笑:"太贵了。我听说广州那边批发价才1200。"

"那是进货价!我们运过来不要成本啊?"青年反驳,但语气已经没那么坚决。

最终,程远以每台1500元的价格谈妥五台彩电,预付200元定金,约定三天后提货。离开时,他装作不经意地问:"你们从广州进的货?"

卷发青年得意地说:"那当然,我们每周都跑一趟广州。现在最紧俏的就是彩电、录音机这些进口货。"

程远若有所思地点点头。这种跨省倒卖在八十年代中期非常普遍,后来被称为"倒爷经济"。虽然政策上时有打击,但市场需求实在太旺盛。

回到旅社,程远仔细盘算着:如果直接从广州进货,每台成本能降到1200左右,运回本地卖1800,五台就能净赚3000元。这比在省城二手贩子手里买划算多了。

第二天,程远登上了开往广州的长途卧铺车。车厢里挤满了各色人等,有出差的干部,有探亲的工人,也有像他这样寻找商机的年轻人。

车程漫长而枯燥,程远借机与同车乘客攀谈,收集各种商业信息。坐在他对面的是一个姓马的中年男子,自称是温州来的采购员。

"小兄弟去广州做什么?"马采购员递过来一支烟。

程远接过烟,笑着回答:"看看有什么生意可做。"

马采购员眼睛一亮:"现在最赚钱的就是电子产品和服装。我们温州人已经在广州开了十几家服装厂,专做出口。"

两人聊了一路,程远从马采购员那里了解到许多广州的商业情况。温州商人的敏锐和胆识让他印象深刻,也让他更加坚定要抓住这个黄金时代。

到达广州后,程远立刻被这座南方大都市的活力所震撼。相比内地城市,这里的商业氛围已经相当浓厚,街头巷尾到处都是个体商铺,高音喇叭里播放着流行歌曲。

通过多方打听,程远找到了位于西湖路的电器批发市场。这里人头攒动,叫卖声此起彼伏,各种进口电器堆积如山。

程远逛了一圈,很快锁定了几家批发日本彩电的商铺。经过比价和谈判,最终以每台1150元的价格订购了五台日立彩电,比预算还低了50元一台。

"老板,能帮忙联系运输吗?"程远付完定金后问道。

批发商指了指市场后面:"那边有去全国各地的货车,给钱就拉。"

程远在市场后门找到了一个货运集散地,十几辆大卡车停在那里,司机们三五成群地聊天打牌。他询问了几个人,最终谈妥一辆明天出发去他所在省城的卡车,运费80元。

一切安排妥当,程远才有时间好好看看这座改革开放的前沿城市。走在繁华的北京路上,霓虹初上,各种时髦的服装店、电器行、餐厅鳞次栉比,让他恍惚间有种回到未来的错觉。

在一家服装店前,程远停下了脚步。橱窗里展示着一条淡蓝色的丝巾,样式简洁大方,在当时的国内很少见。他想起林晓兰总是穿着朴素的白色护士服,如果配上这条丝巾...

"老板,这条丝巾多少钱?"

"二十五元,香港来的最新款。"店主是个烫着**浪的时髦女郎。

程远毫不犹豫地买下了丝巾,小心地包好放进包里。想到林晓兰收到礼物时可能的表情,他嘴角不自觉地上扬。

第二天,程远顺利地将五台彩电装上卡车,自己也跟车返回。二十多个小时的车程颠簸不堪,但想到即将到手的利润,这些辛苦都不算什么。

回到省城后,程远没有急着将彩电运回县城,而是先在省城寻找买家。他记得省城有几个新兴的高档住宅区,那里住着先富起来的一批人。

通过之前在医院的闲聊,程远得知副院长家住在新开发的"干部楼",那里住的都是单位领导。他托人打听,果然联系上了副院长的儿子——一个热衷于追赶时髦的年轻人。

"日本原装彩电?真有你的!"副院长儿子看到程远带来的样品后两眼放光,"我正愁弄不到券呢。多少钱?"

程远早就摸清了省城的黑市行情:"1800一台,不要券,送货上门。"

"贵是贵了点...不过确实难搞。我要两台!"年轻人爽快地付了定金。

就这样,程远在省城就卖出了两台彩电。剩下的三台他运回县城,通过林国栋的介绍,卖给了县里新富起来的个体户。五台彩电不到一周就全部脱手,净赚3250元。

这笔钱在1985年堪称巨款,相当于普通工人六七年的工资。程远将钱分成三部分:一部分留给家里备用,一部分作为下次生意的本金,还有一部分他决定投资到林国栋的小服装厂。

周日下午,程远如约来到人民公园。夏末的湖边杨柳依依,林晓兰已经等在那里,穿着一条淡蓝色的连衣裙,在阳光下显得格外清新。

"抱歉,等很久了吗?"程远小跑过去。

林晓兰转过身,脸上绽放出笑容:"刚到。你最近忙什么?好几天没见到你了。"

"去了趟广州。"程远神秘地笑了笑,从包里拿出精心包装的盒子,"给你带了件礼物。"

林晓兰惊讶地接过盒子,拆开后看到那条淡蓝色的丝巾,眼睛顿时亮了起来:"这...太贵重了!我不能要。"

"不贵,就当感谢你对我爸的照顾。"程远不由分说地将丝巾围在她脖子上,"看,多配你的裙子。"

林晓兰脸红了,但没有拒绝。她小心翼翼地摸着丝巾的材质:"真柔软...我们医院护士长有条类似的,说是亲戚从香港带的,宝贝得不得了。"

两人沿着湖边散步,程远讲起广州的见闻,林晓兰听得入迷。

"你真厉害,敢一个人跑那么远做生意。"林晓兰眼中闪烁着钦佩,"我爸说现在政策好了,有本事的人都能发财。"

"你爸的服装厂怎么样?"程远顺势问道。

林晓兰叹了口气:"还是老样子,订单不多,工资都快发不出来了。县里又新开了几家服装厂,竞争太激烈了。"

程远若有所思:"我有个想法,也许能帮你爸的厂子转型..."

当天晚上,程远请林晓兰带他去见了林国栋。林家的房子在纺织厂家属区,是三间平房带个小院,条件比普通工人好一些。

林国栋正在院子里喝茶,见到程远热情地招呼:"小程来了!晓兰说你有生意要谈?"

程远直入主题:"林叔,我想投资您的服装厂。"

林国栋一口茶差点喷出来:"你说什么?"

"我这次去广州,看到那边的服装厂都在转型做成品加工,效率比我们高几倍。"程远认真地说,"我想投五千元,咱们引进新设备,专做西装和衬衫。"

"五千?"林国栋瞪大眼睛,"你小子哪来这么多钱?"

程远笑了笑:"最近做了点小生意,赚了一些。我看好服装行业的前景。"

林国栋沉吟片刻:"想法不错,但五千只够买两台二手设备..."

"设备我来想办法。"程远胸有成竹,"广州那边有关系,可以分期付款。关键是咱们要改革管理模式,按件计酬,多劳多得。"

两人越聊越投机,最终敲定了合作方案:程远投资五千元占股40%,林国栋以厂房和设备入股占60%,工厂转型专做中高档男装。

临走时,林国栋拍着程远的肩膀说:"小子,有魄力!我看好你。对了..."他压低声音,"你和晓兰...?"

程远坦然回答:"我很喜欢晓兰,但现在我事业刚起步,想先打好基础。"

林国栋满意地点头:"好小子,有志气!"

回家的路上,程远仰望着满天繁星,心中充满希望。重生不到两个月,他已经迈出了打造商业帝国的第一步。彩电生意只是开始,服装厂将是他的第一个实业项目。而林晓兰...想到那个戴着蓝色丝巾的倩影,程远的心跳不由自主地加快了。

这只是开始,他对自己说。八十年代的商业浪潮才刚刚掀起,而他已经站在了潮头。