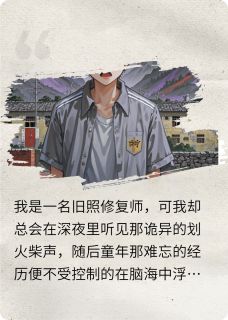

我是一名旧照修复师,可我却总会在深夜里听见那诡异的划火柴声,

随后童年那难忘的经历便不受控制的在脑海中浮现,这成了我永远无法修复的东西。

记得小时候那次玩捉迷藏,我们之中明明少了一个人,却无人察觉。记得那次厕所恶作剧,

我们明明看见里面有人,

面却是空无一物……发疯的女孩、疑惑的老师、诡异的火柴、骇人的广播……直到那个时候,

所有人面面相觑,才想起来那个捉迷藏消失的他。第一次,我们在月光下找到了他。

他站在红旗下的绿植中睡着了,迷迷糊糊……第二次,我们在灯光下找到了他。

他惨白呆立在那宿舍的后水沟上,麻木无神……看着把他围成一圈的人群,

我才忽然意识到:那时候不是少了人,而是多了……——————————————吹牛中。

。。那是我小时候的事了,记得在那个山区小学中,我只是一个普普通通的小学生,

每天不是玩耍就是干饭,日子好不自在。嗯……好吧,确实不自在,

因为刚刚想起还有校园霸凌这一回事,,,,总之,

美好的日子在那一次异常事件中彻底结束。我现在突然发现,

小时候的我们似乎还存在一些难以理解或者可以称之为诡异的设定。就比如最常见的捉迷藏,

早不玩晚不玩,那时的我们偏偏就得在太阳准备下山的时候玩,就是很奇怪和反常。

在那个时间点,点子王就突然有了点子,然后其他人也不反驳,一股脑答应,

而且自己明明也在其中……不知道你们有没有过类似的经历。后来,不知道在什么地方听说,

那是因为那时的我们,并不完全属于自己,

……——————————————【壹】儿时的回忆“滑嚓、”一声短促、干燥的摩擦音,

毫无征兆地刺破了工作室里的宁静。我捏着镊子的手猛地一抖,

差点戳破手中那张泛黄的老照片。那声音……像是有一根火柴被划开。我不禁单手撑头,

一股晕感渐渐袭来“低血糖,,,”我伸着手,想拿什么。突然感觉周围的空气瞬间凝滞。

窗外的车流混乱声消失了,只剩下一种巨大的、带有压迫性的耳鸣,在脑海中循环。

片刻指尖传来那熟悉的照片触感,不适也在慢慢退去。照片上,是二十多年前的镇小操场,

一群模糊的孩子挤在镜头前,咧着嘴大笑着,背景是一排低矮的、褪了色的灰黄教室。

看着那儿时的照片,我的视线也渐渐清晰,忽然我死死地盯着照片的右下角。

那里是操场边缘靠近竹林阴影的地方,似乎……多了一小块难以察觉的暗红色块。

像一片洗不掉的污渍,又像一滴凝固的血“它一直就在那里吗?”我尝试擦除,可却无效果,

看着来回摆动的手指,一股寒意在我心底渐渐冒出,最终炸开一大片鸡皮疙瘩。我想起来了!

想起来了,,,,我感到害怕,我的手指无意识地蜷缩起来,仿佛想握住什么,

却什么也没有。那声音,是诅咒……记忆中,那是故乡冬日灰蒙蒙的天空,

是村口那座孤零零的小学。晚霞早已褪尽,只在天边残留一抹若隐若现的暗紫。

风从空旷的操场刮过,卷起几片枯叶,带着一种寂静吹向我们。我们三个——我,陈东,

李兴——刚结束一场昏天黑地的捉迷藏,鼻尖冻得通红,呼出的白气在暮色里短暂纠缠,

又迅速消散。“没劲!”陈东用力踢开脚边一颗小石子,石子滚进边缘的枯草丛里,

发出窸窣的轻响,“下次还得换个更难找的地方!”李兴缩了缩脖子,

把下巴更深地埋进围巾:“天都黑了,赶紧上完厕所,然后回去睡觉才是正经。

”他说话时声音有点闷,带着点不易察觉的哆嗦。我夹在他们中间,没吭声。

一股说不清道不明的感觉悄悄缠绕收缩。“刚才游戏结束时,是几个人来着?

”那种人数不对的模糊念头又在脑子里闪了一下。“谁是最后被找到的?是不是少了谁?

”我甩甩头,把这怪念头压下去,大抵是被冷风吹傻了吧。厕所孤零零地杵在操场另一头,

去那儿得经过一段没遮没挡的空地,风没了限制,肆无忌惮地呼啸、抽打在脸上,难受。

围墙外那片黑压压的竹林也跟着风哗哗作响,低沉绵长,像是某种鬼怪在黑暗中缓慢吐气。

我们三个挤作一团,顶着风往前走,刚才那点游戏的兴奋劲儿早被吹得无影无踪,

谁也没心思再说话。男厕入口是条直愣愣的短甬道,女厕则在另一边得绕个弯,两边不通。

就在我们快要踏进厕所门前的阶梯时,陈东猛地刹住了脚步,一手一个拽住了我和李兴。

“嘘!”他声音压得极低,里面还透着一种紧张的兴奋。我们顺着他的目光看去,

只见那半人高的围墙隔间末尾处正好有人蹲下。他动作很慢,带着一种沉重感,

而我们正好看见他的头发部分,一团模糊的黑影,正在向隔间挡板下缩去!而且,

就连旁边墙壁高处悬挂着的水管,也在微微晃动。有人在我们前面刚进去,

因为我们一路过来,根本没碰到任何出来的人!陈东的眼睛亮得惊人,他无声地笑了笑,

那露出的白牙,在这昏暗中显得有点瘆人。他朝我和李兴使了个眼色,

那意思再明白不过:“就是要狠狠吓他!”看着陈东和李兴已经猫下腰,踮起脚尖,

像两只准备扑食的小兽,我别无选择,只能学着他们的样子,蹑手蹑脚地朝那个隔间摸去。

(并不用屏住呼吸。)简陋的厕所里满是无门隔间传来的怪味和臭味,里面灯光昏暗,

我们踩着冰凉的水泥地面,小心翼翼,尽量不发出一点声音。侧面隔间挡板很高,

看不见外面。第二间,空。只有蹲坑黑黢黢的口子。第三间,空。一股浓烈的臭味直冲面门。

第四间……空?不对,,,我顿了一下脚步,刚刚在外面,

我明明清清楚楚地看到他是在……是在第四间的位置往下蹲的!怎么会是空的?看错了?

还是……可已经没时间细想了,因为陈东他们已经猫着腰,

目标明确地扑向了最里面、最暗的第五个隔间,我赶紧跟上。“三、二、一!

”我们无声地比对着口型,猛地跳起,双手大张全力喊叫。“哇——!!!

”三声怪叫在狭小的厕所空间里撞出巨大的回音,震得令人发晃。然而,却没有任何回应。

没有想象中的害怕或怒骂,甚至连一丝衣物摩擦的声响都没有。

只有一片死寂……里面空空荡荡的。只有坑位水泥板上积着的一小滩污水,

在昏暗中反射着一点微光。别说人影,就连只蚊子也没有。时间像是凝固了一样,

我们三个呆呆的愣在原地,像被施了定身法,脸上的兴奋瞬间冻结,只剩下惊恐和茫然。

陈东还保持着原来的姿势,嘴巴大张着。李兴眼睛瞪得溜圆。我脑子里一片空白,

只有刚才那截迅速下缩的黑发和现在这刺眼的空荡在疯狂来回撕扯。怎么可能?三个人,

六只眼睛,看得清清楚楚!还有那根晃动的水管!都足以证明刚刚有人进来。死寂。

只有那根悬在高处的锈水管,还在极其轻微地发出最后一丝“吱……嘎……”的余音。

“啊——!!!”不知是谁叫出了第一声尖叫,这声尖叫像根导火索,

瞬间点燃了我们三个身体里最原始的恐惧。我们脑子里一片空白,只剩下一个念头:“逃!

离开这个鬼地方!”几乎是连滚带爬地冲出了厕所。冰冷的风劈头盖脸地砸过来,

却丝毫无法驱散那股浸透骨髓的恐惧。我们像三只被恶狼追赶的兔子,

没命地朝着远处亮着灯的宿舍区狂奔。陈东冲在最前面,李兴带着哭腔的喘息紧随其后,

我落在最后,耳边只剩下自己疯狂的心跳和那呼啸的风声。

一直跑到宿舍楼下那片被灯光照亮的水泥地上,我们才敢停下来,一个个弯着腰,

双手撑着膝盖,大口大口地喘着粗气。恐惧像冰冷的潮水暂时退去一些,

留下的是剧烈奔跑后的虚脱和一种劫后余生的战栗。灯光刺眼,

远处隐约传来高年级晚自习下课的嘈杂声,这熟悉的人间烟火气,

才一点点将我们从那彻骨的恐惧中拽回。“妈……妈的……”陈东喘匀了一口气,直起身,

脸上惊魂未定,但那双眼睛里,属于他的那种天不怕地不怕的蛮横又慢慢回了来,

甚至还混杂着一种兴奋,“见……见鬼了?绝对是见鬼了!”他用力抹了一把脸上的冷汗。

李兴脸色煞白,嘴唇还在哆嗦:“那……那黑影……还有那水管……明明……”“怕个卵!

”陈东猛地一拍大腿,声音因为激动而拔高,“老子就不信这个邪!

肯定是哪个龟孙子耍我们!走!喊人!回去看看!”陈东大手一挥,像是要发动一场战役,

“带上家伙!看谁还敢装神弄鬼!”他所谓的“家伙”,

大抵也就是墙角的几根破竹竿或扫把柄。

看着他们俩迅速从恐惧切换到一种近乎亢奋的“复仇”状态,我张了张嘴,

喉咙干涩得发不出声音。那隔间里绝对的、令人心胆俱裂的空荡,那根晃动的水管,

还有……我明明看见黑影在第四间,他们却直扑第五间……这念头一直在脑海里回荡。

看着他们涨红的脸,听着他们那些煽动性的话语,我心底深处那点无法言说的恐惧和疑虑,

也被一种“人多力量大”、“肯定是恶作剧”的自我安慰强行压了下去。

“也许……真的是我们看错了?”很快,在陈东和李兴的大嗓门鼓动下,

五六个胆子稍大的男生被召集起来,手里果然拿着长短不一的竹竿木棍,

脸上混杂着好奇、紧张和一点跃跃欲试。一群人闹哄哄地,簇拥着陈东这个“指挥官”,

再次走向那个黑黢黢的厕所。人多势众的感觉似乎驱散了所有恐惧,

气氛甚至有点“出征”的滑稽感。可就在离厕所还有十几步远,

不知是谁突然喊了一嗓子:“灯!灯怎么灭了?!”我头皮一炸,猛地看去。

刚才我们离开时,厕所门口那盏昏黄的小灯泡明明还亮着。此刻,

那里却只剩下一个黑洞洞的方形门框。黑暗,纯粹的、浓稠的黑暗,从里面弥漫出来,

仿佛有生命般吞噬着门口微弱的光线。刚刚凝聚起来的那点勇气瞬间土崩瓦解。

“鬼…鬼吹灯啊!”不知谁带着哭腔喊了一声。“跑啊!”也不知道谁带的头,

人群像炸了窝的马蜂,“轰”地一下掉头就跑。竹竿木棍噼里啪啦掉了一地也无人顾及。

这次溃逃比刚才我们三人更加狼狈不堪。恐惧像瘟疫一样传染开,

只剩下粗重的喘息和杂乱的脚步声在夜色中回荡。没有人再提起“打回去”,

就连陈东都跑在最前面,头也不敢回。………【贰】消失的他在混乱中,

我似乎又听到了那熟悉又陌生的声音:“滑嚓——”轻飘飘的,像幻觉,却又冷得揪心。

它钻过风声,钻过同伴们慌乱的脚步和喘息声,清晰地响在我耳边。我不禁放慢脚步,

疑惑回头,厕所方向,只剩下无边无际、令人恐惧的未知黑暗。

前方只剩混乱奔逃的背影和远处宿舍楼星星点点的灯火。我们这群溃兵逃回宿舍区时,

正好赶上高年级晚自习下课。人声一下子鼎沸起来,

脚步声、谈笑声、暖水瓶碰撞的叮当声……日常的喧嚣像一层厚厚的棉被,

暂时捂住了我们刚刚经历的非同寻常的冰冷和恐惧。“咋了?一个个跟见了鬼似的?

”有相熟的学长看到我们狼狈的样子,好奇地问。陈东强撑着,梗着脖子:“没……没事!

厕所灯坏了,吓一跳!”我们几个也赶紧附和,谁也不想再提刚才的事,仿佛说出来,

那黑暗里的东西就会顺着话语追过来。最后在学长们不解又带点嘲笑的目光下,

我们灰溜溜地钻进了自己的宿舍。宿舍里八张铁架子床分列两边,中间是狭窄的过道。

大家心照不宣地不再提起厕所的事,脱鞋上床,动作都比平时麻利了许多,

好像早点钻进被窝就能获得某种保护的安全感。不久后,学长带回消息,说就只是灯泡松了,

简单弄两下就好,也没什么奇怪东西,这事也就这样结束了。

但陈东和李兴两人还就坐在靠门的下铺上,还在心有余悸地小声争论,

试图把责任推给某个“跑得快的人”,但语气明显底气不足。其他人则低声议论着,

话题中也离不开“鬼”、“怪事”几字。很快就准备到睡觉时间,

宿舍里一直有个不成文的规矩,就是睡前熄灯后,每天都要按床位轮流讲故事,

直到大家睡着。这通常是我们一天里最放松、也最期待的时刻。

但这得等查寝老师走了之后才能开始。查寝老师姓王,是个快退休的老头,脾气不算坏,

但做事一板一眼。他查寝有个固定路线:先查紧挨着教师宿舍的女生区,

然后再绕到我们男生区这边来。我们这边是最后一站,所以每次都要等挺久。灯已经关了,

宿舍里一片黑暗。我们几个竖着耳朵,听着窗外远处传来的动静。

女生宿舍那边似乎有些不同寻常的骚动,隐约传来几声尖锐的叫喊和混乱的人声,

持续了好一会儿才平息下去。隔得太远,听不真切。“女生那边搞什么鬼?”黑暗中,

下铺有人小声嘀咕。“可能是吵架了吧。”“谁知道,别管了。”另一个声音带着困意回应。

骚动平息后,又过了好一阵子,才终于听到沉重的脚步声和一道昏黄的手电光柱,

晃晃悠悠地从窗外移近。王老师终于来了。光柱先从隔壁宿舍的窗户扫过,

接着传来他沙哑的、带着浓重乡音的询问:“都躺好了没?人够数没?

”隔壁宿舍立刻响起七嘴八舌的回应:“够数了够数了王老师!”、“都齐了!

”“吱呀”一声,我们听到隔壁宿舍门被推开,王老师例行公事地用手电光扫过一张张床铺,

嘴里习惯性地嘀咕着,“……1、2、3……嗯,人齐了?……”他声音顿了一下,“喂!